文=矢吹史子

元デザイナーの編集者。秋田生まれ秋田育ち、筋金入りの秋田っこ。

フリーマガジン『のんびり』副編集長。

写真=船橋陽馬

前回に引き続き、きむらやさんのいぶし小屋を訪ねている私たち。今回は燻した大根を漬ける作業を見せていただきます。

- 矢吹

- ここでは、燻されたものを紐から外しているんですね。これが3日半燻したものですね。

- 木村

- はい。通常はもう半日ぐらい燻しますが、この大根は小ぶりなので、干し上がりは早いですね。

- 矢吹

- 大根の大きさをみながら調整していくんですね。やっぱり、天候によって、大根の育ちかたも漬かり具合も違うものですか?

- 木村

- そうですね。その年の天候で品質は大きく左右されますね。特に白首の秋大根はデリケートで、生育状況によって大根の中が白くなる、鬆入りが起こりやすくなります。

- 矢吹

- うんうん。

- 木村

- それは、大根の生理現象ではあるんですが、中が白いと売り物にならなくなってしまうので、そうならないよう、収穫後、早く段取り良く干し上げ、すぐに漬け込むことが大事なんです。

- 木村

- 材料は燻した大根と、米ぬか、塩、ザラメで、漬け込んでいきます。燻した大根一本一本を手の感覚で確認しながら、敷き詰めて、材料を何層にも分けてふりかけてから重石をかけます。いぶりがっこの漬け込みはこの「一押し」のみで全てが決まります。

- 矢吹

- ここで全てが?!

- 木村

- はい。材料の配合によってその後の発酵速度が決まるんですよ。ここから2ヵ月以上熟成させて乳酸発酵を促していくのですが、重石は沈み方をみながら徐々に置き換えていきます。

- 矢吹

- 重石を換えるというのは、どういうことなんですか?

- 木村

- 最初は重い重石で素早く大根の水分を吐かせて、どんどんつゆを出させます。大根がつゆに浸る、このスピードが大事なんですよ。塩分と糖分の濃度が高いつゆに大根が包まれることで、樽の中の雑菌が死滅し、乳酸菌しか生きられない状況を作ります。

- 矢吹

- うんうん。

- 木村

- でも、ただ重いままだと、どんどん大根が絞られていってしまうので、重石を軽くしていきます。

- 矢吹

- 段階的に漬かるスピードを落としていくんですね。

- 木村

- それが漬物作りの基本なんですよ。

- 矢吹

- でも、これだけたくさんあると、味に差も出るんじゃないですか?

- 木村

- そうですね。仕込みの際の気温や、干し大根の水分量も違うので、樽ごとの発酵状況には若干の差が出てきます。無添加ならではの大変難しいところですね。

- 矢吹

- でも、そこが腕の見せどころでもありますよね。

- 木村

- はい。樽出しのタイミングなどは、経験を積んでいくしかありません。それでも、全く同じ味とまではいかないのですが、そこは発酵調味ならではの付加価値の部分でもあって、お客様の中には、その微妙な風味の違いを楽しんでおられる方も多くいらっしゃいますよ。

- 矢吹

- なるほど〜。

- 木村

- そして、発酵熟成させていきます。冬場の冷気に晒して2ヵ月以上置きます。

(扉が開く)

- 矢吹

- わ〜!いい香り!

- 木村

- この倉庫の中ではさらに長く、半年〜1年近くかけて熟成させます。温度を抑えてゆっくり発酵させるんですよ。

- 矢吹

- なるほど〜。

- 木村

- お酒なんかでもありますよね「低温発酵」です。

- 矢吹

- そうすると、やっぱり美味しいんですか?

- 木村

- 材料の配合にもよりますが、漬物は温度が重要な要素でもあるんです。秋田の漬物は冬の冷さを利用して低温発酵させたものが多いんですよ。雪が深い地域ならではのつくり方で、低温でゆっくり発酵させることで酸味がつきづらく、塩角がとれてまろやかな風味になるんですね。

- 矢吹

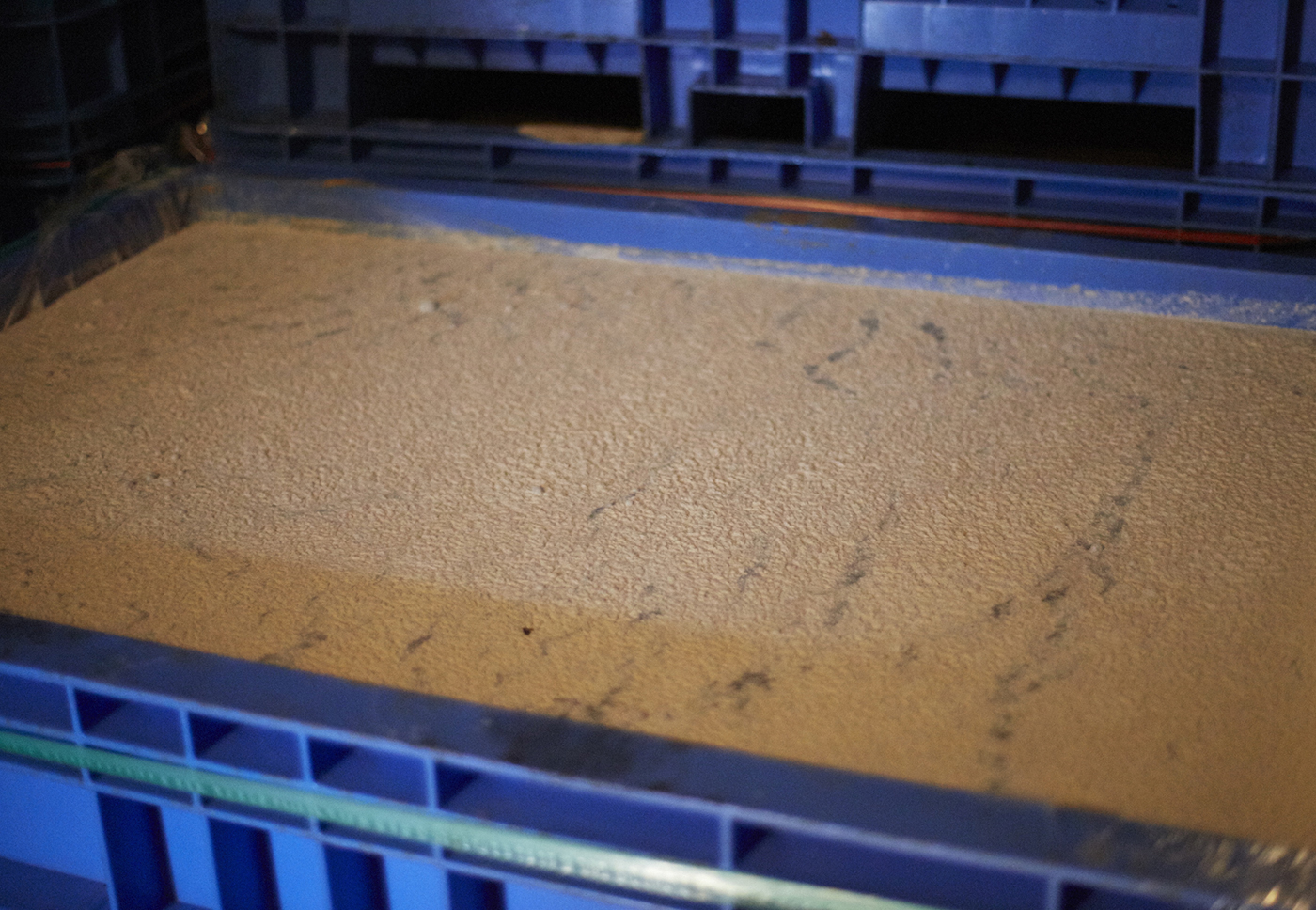

- この表面に浮かんでいるものは何なんですか?

- 木村

- 産膜酵母です。空気と触れる部分にできます。

- 矢吹

- 白く膜が張ったみたいに浮いてるんですね。

- 木村

- そうですね。膜で空気が遮断され、その下のつゆの中では健康にも良いと言われる植物性乳酸菌しか生きられません。漬物のいいところは、熱を加えなくても、この液面より下は衛生的な状況を長期間保っていられることなんです。先人の知恵ですよね。

産膜酵母

- 矢吹

- このタレに守られているんですね。

- 木村

- はい。味見してみますか?大丈夫、美味しいですよ。

- 矢吹

- はい!(味見する)あ!けっこう塩っ気が強い。これでもう2ヵ月以上漬かったものなんですか?

- 木村

- はい。こちらがさらに数日漬かってちょうどいい状態のもの。少し酸味を感じられると思います。

- 矢吹

- (味見する)あ!ほんとだ!味を見極めるのは、この漬けダレで行うんですか?

- 木村

- そうですね。このタレの味と漬かり具合の関係はわかっていますので、この感じであれば完成です。

いぶりがっこの製造工程を見せていただいた私たち。次回は、いぶりがっこを作るうえでの木村さんの思いを伺っていきます。