井川町で出会った「油も売ってるアイス屋さん」??

井川町(いかわまち)周辺で、ガソリンスタンドを探していたときのこと。桜の名所として知られる日本国花苑という公園の真向かいに、おなじみのスタンドのロゴを発見!……とともに、不思議な看板が目に飛び込んできました。

文:成田美穂 写真:船橋陽馬

2019.02.06

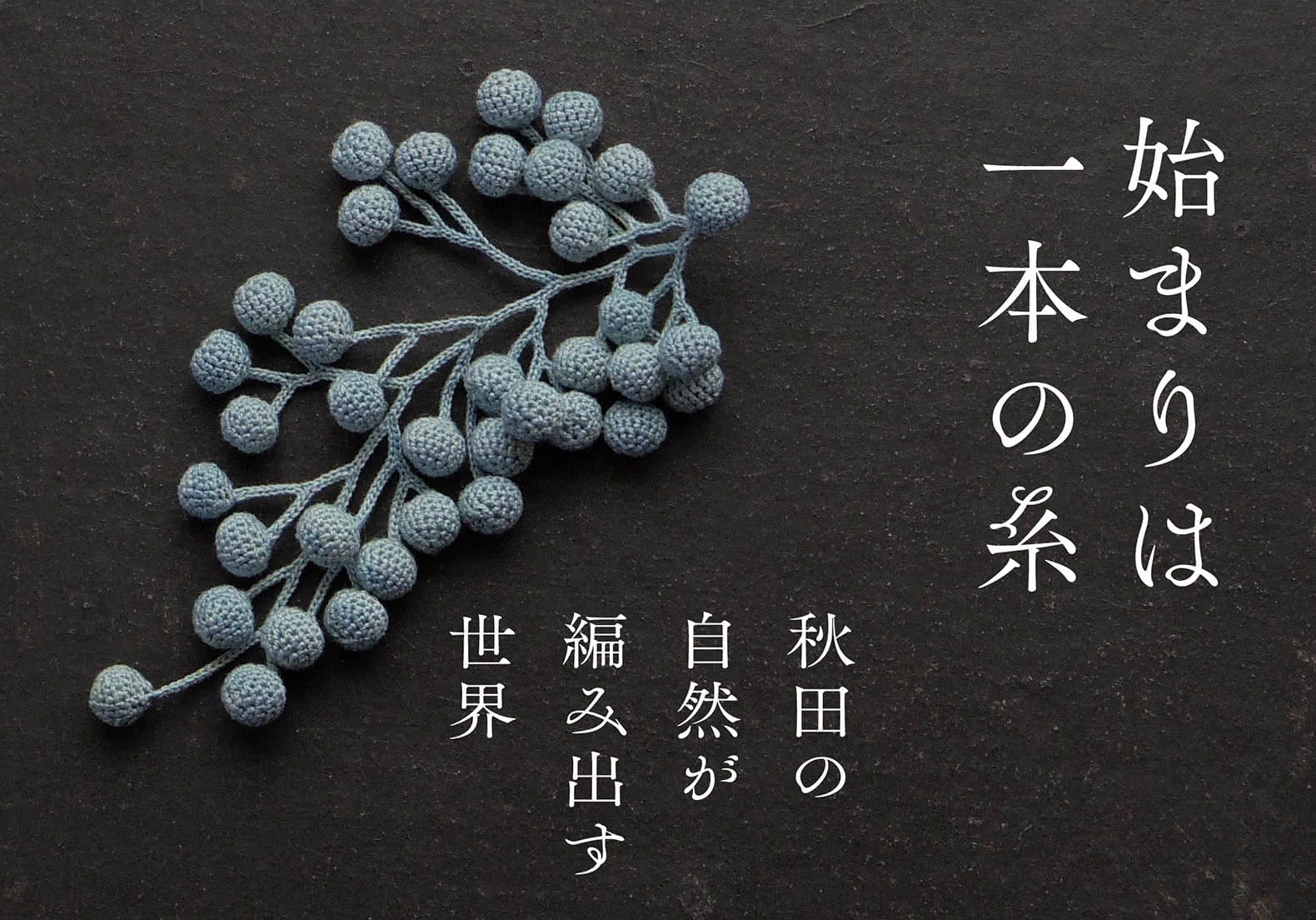

これは、羊歯植物をイメージして作られたピアス『shida-maruba 02』。クルミの皮で染めた一本のレース糸を切ることなく、一筆書きのように編まれています。

作者は、かぎ針編みアクセサリー作家・藤田美帆さん。

天然の植物の色素を使って自ら「草木染め」をした糸で、自然をモチーフに編み出される作品の数々は、全国各地の雑貨店や受注会で注目を集めています。

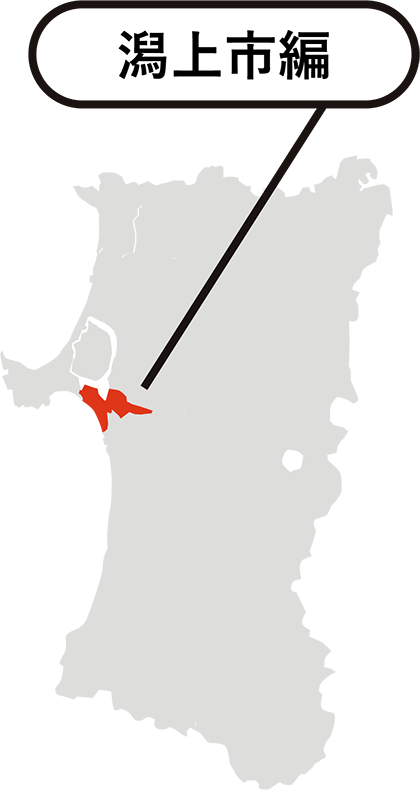

極細の糸で編まれた繊細さの中に潜む、自然界の力強い生命力。さまざまな要素が絡み合った作品が生まれる様子を確かめるべく、秋田県潟上市にある藤田さんの作業場へお邪魔しました。

——精錬?

——たんぱく質ですか?

——へぇ〜!

——編む前からいろいろな行程があるんですね。糸の下準備というスタートのところから自然の力で作られていて、こだわりを感じます。

——ふだん、どんな植物で染めるんですか?

——緑の葉っぱだから緑色に染まるとか、そういう単純な仕組みじゃないんですね。想像と違った色が出てくると楽しいですね。

——草木染めのやり方はご自分で調べたんですか?

——では、学生の頃から染色の勉強をしていた、というわけではなかったんですね。

——なぜ糸を切らずに作るんですか?

——それにしても、糸も針も本当に細いですね。

——作品の温度を下げることを徹底されているんですね。それに、この作業場も「実験」とか「研究室」みたいな雰囲気で……もしかして、「風の谷のナウシカ」とかお好きですか?

——私も好きです! ナウシカが作った秘密の地下室ですよね。植物の胞子が飛んでいて、試験管とかビーカーがある感じ。

——藤田さんの作品を見ていると、不思議な感覚になります。キノコや植物のような自然のものを、糸で再構築しているような。

——艶やかな花よりも、淡々と自生する植物の方が気になるというか。

——一つひとつ丁寧に並べられてますね。愛を感じます。

——こういった自然のものからインスピレーションを受けて、作品に反映されるんですね。

——植物、貝殻、鉱物、そしてキノコ。藤田さんにとって、秋田は素材の宝庫ですね。

——まるで本物のエノキみたい! こういう密集したものがお好きなんですね。

実は私、集合体がちょっと苦手なのですが、なぜか藤田さんの作品は見ていたいんですよね。怖いもの見たさというか……(笑)。

——草木染めがしたいとか、石の硬さを探求するとか、藤田さんが好きなものの根っこに近づけば近づくほど、この土地に根付いていく感じがしますね。それこそキノコみたいに……

——そうですね。より土地に、生活に近くなっていく感じ。

藤田 美帆 / Miho Fujita

http://fujitamiho.petit.cc/