大曲駅前のパーラー喫茶が最高です。

思わず笑みがこぼれるクリームソーダってありますよね。大曲駅前の喫茶店「プルメリア」はそんなクリームソーダにかぎらず、喫茶メニューがとても充実。秋田ではあまり見かけない、モーニングサービスのある喫茶店でもあります。

編集・文:矢吹史子 写真:高橋希

2019.03.20

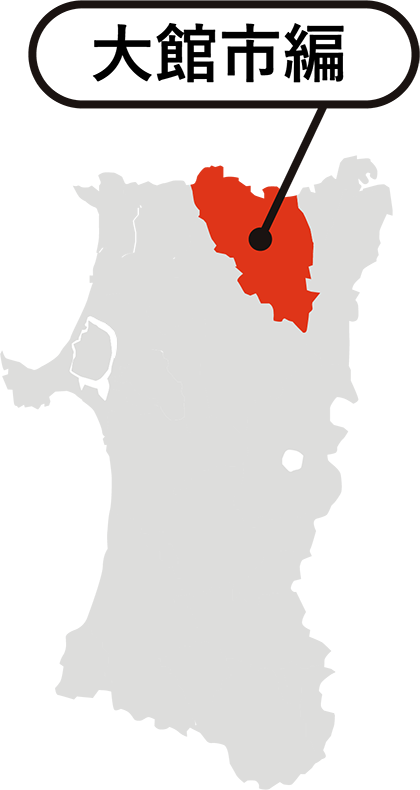

花善の「鶏めし」。「秋田県民、誰もが食べたことがある」と言っても過言ではないほど人気の「駅弁」です。その誕生から今年で72年。長きにわたり愛されてきた弁当の裏側には、どんな物語があるのでしょう?

やってきたのは、JR大館駅前にある「花善」。弁当の購入はもちろん、レストランでも鶏めしを食べることができます。

ここで、八代目社長の八木橋秀一さんにお話を伺います。

——鶏めしは、どんな経緯で生まれたものなんでしょう?

——発売当初から今のように人気だったんでしょうか?

——今や、秋田では知らない人がいないほどの人気ですが、その人気を支えているのは何なんでしょう?

——売りたくない? それはどういうことでしょう?

——人気があるなら、店舗を増やすということもできるのでは?

——え! それはどうしてですか?

——確かに、今は全国の駅弁がどこでも食べられますね。

——パリですか?! フランスの?

——すごい飛躍ですね。パリの市場は首都圏よりも面白いものなんですか?

——実際、むこうでの反応はどうでしたから?

——花善さんでは、6年前から、大館市内の小中学校の給食で鶏めしを食べてもらう機会を作っているそうですね。

——具体的にはどんなことがありますか?

戦後に生まれ、昭和、平成と愛され続けてきた花善の「鶏めし」。片手で持てるお弁当箱のなかに、これからの考え方、あり方のヒントがぎっしり詰まっているように感じました。

【花善】

〈住所〉大館市御成町1丁目10番2号

〈TEL〉0186-43-0870

〈HP〉 http://www.hanazen.co.jp/