百姓から「万姓」へ。ファームガーデンたそがれの「野育園」。

潟上市(かたがみし)の農家、菊地晃生こうせいさん、みちるさんご夫妻が営む「ファームガーデンたそがれ」。農薬や化学肥料に頼らない農法で、米を中心に、大豆、小麦、野菜などを収穫するとともに、ジャムや味噌などの加工品も手掛けて…

編集・文:菅原真美 写真:高橋希

2019.10.09

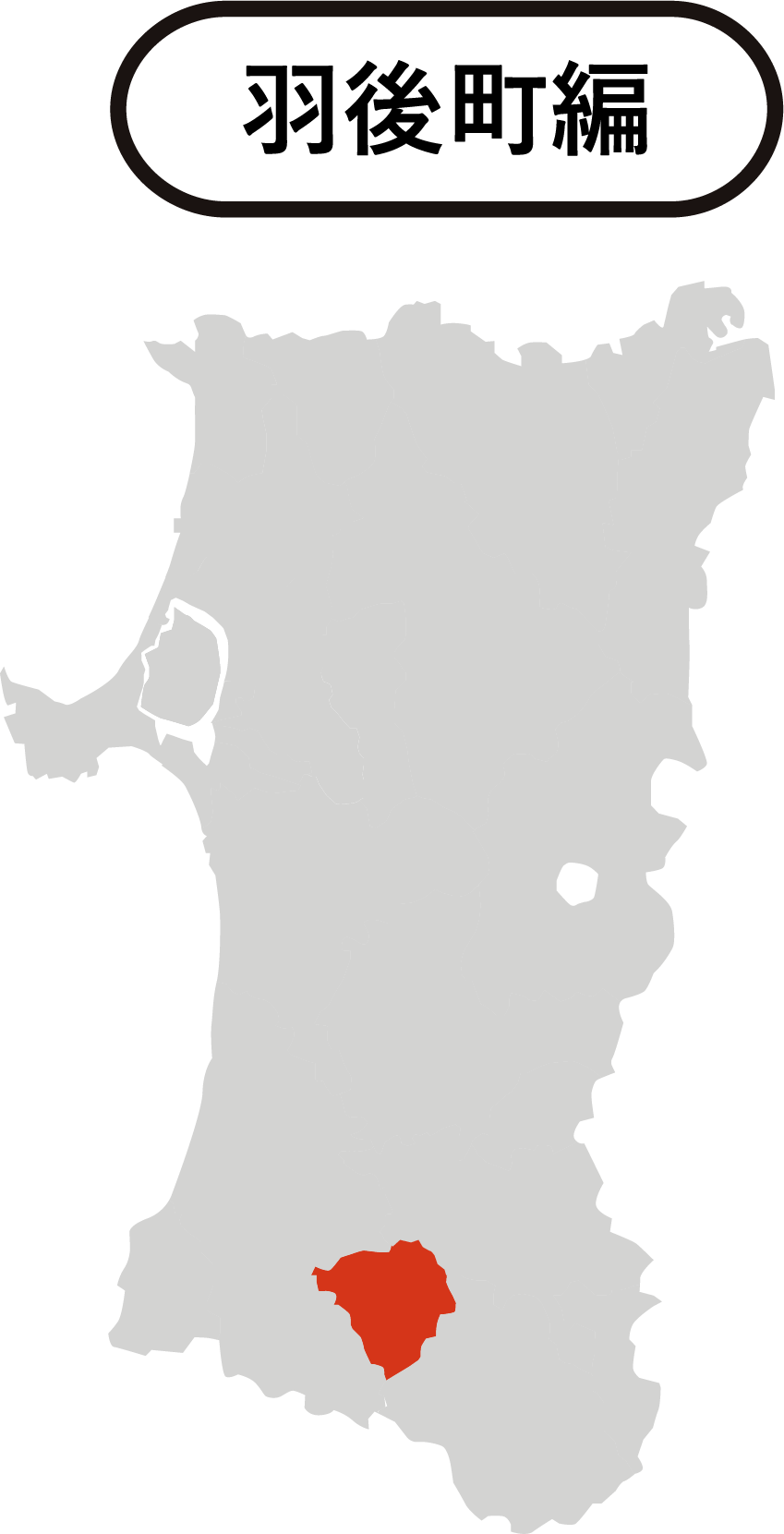

羽後町にある道の駅うご「端縫いの郷」の人気商品 「羽後麦酒」のビール。

藍苺、夏菊、柚子、西瓜……思わず、どんな味なの!?と手に取りたくなるようなラインナップ。

豊富な味のバラエティやビールが苦手な人でも飲みやすいことで人気を博している羽後麦酒。

「羽後町に根付いたお酒を造りたい」。 その思いから始まったストーリーには、長い長い道のりがあったようです。

お話を伺ったのは「羽後麦酒」代表の鈴木隆弘さんです。

——よろしくお願いします!羽後麦酒はいつ頃から始められたんですか?

——お酒の中でも、なぜ「ビール」を造ろうと思ったんですか?

——なるほど!いろんな食材を取り入れることで、味のバリエーションも増えるし、ビールの可能性は無限なんですね。食用菊を使用したビールにも驚きました。

この日、工房では今後発売予定の「羽後産の西瓜」と「男鹿の塩」を使用した新商品「西瓜ビール」の瓶詰め作業の真っ最中。

——ビールの味を考える時って、この味がゴールだなという感覚はあるんですか?

——羽後麦酒のビールはどの商品も口当たりが優しくて、飲みやすいですよね。

——鈴木さんは羽後麦酒を立ち上げる前は、ビールを造る経験はあったんですか?

——その時の周りの反応はどうだったんですか?

——最初は受けて入れてはもらえない感じだったんですね。

——その間、諦めそうになったことはないんですか?

——同級生であり、工場長の鈴木さんは、長年の夢に賛同してくれたお一人だったんですね。

——えー!まさに0からのスタートですね。

——「羽後麦酒」という会社名にはこの土地を背負っていくような強い意気込みが感じられますね。

——それをきっかけに秋田って面白いぞって思ってくれたら嬉しいですよね。

——原材料が全て羽後町産になったら、まさにここでしかできないビールになりますね。

【羽後麦酒】

〈住所〉雄勝郡羽後町西馬音内字本町109 旧みそ蔵棟

〈TEL〉0183-56-7890