続いてやってきたのは、湯沢市稲庭町でうどんの製造をしている「稲庭絹女うどん」の工場。大変な手間暇をかけて作られているという、稲庭うどんの製造工程を、社長の高橋和彦さんにご案内いただきます。

- 高橋

- うちの稲庭うどんは、朝、生地を練るところから始まります。うちは、塩水と小麦粉を全体的に混ぜるために、ほんの1分くらい機械にかけるんですが、混ざったら、あとは完成まで全部手作業になります。

混ざった生地を、足踏み、手捏ねで練って、熟成させて、を4回ほど繰り返します。

- 矢吹

- ほぼ100%手作りなんですね! 稲庭うどんって、たくさん流通されているので、ほとんどが機械で作られているんだと思っていました。そう言われると、工場のなかに機械らしい機械はありませんね。朝は何時くらいから仕込みをしているんですか?

- 高橋

- 毎朝、5時くらいですね。

- 矢吹

- 早い……。そこから、みなさんで?

- 高橋

- いえ、それは私一人で。だいたい1時間ちょっとで終わる作業なので。毎日100キロくらいを捏ねます。

- 矢吹

- 100キロを一人で!

- 高橋

- 老舗のお店に比べたら、全然少ないですよ。

- 高橋

- 丸くなった生地をこの台に乗せて、板状に延ばして、包丁で切っていきます。これ、包丁で切った跡なんですよ。作業台がちょっとくぼんでますよね。

- 矢吹

- 毎日やる作業だから、だんだん減ってくるんですね。

- 高橋

- 切ったものを、夕方まで熟成させてから「小巻」という作業に移ります。生地を細く延ばしながら、渦巻き状に巻いていって、一晩置きます。

- 高橋

- 一晩おいたものを、翌日綯っていきます。生地を8の字に棒にかけていく作業です。

- 矢吹

- 稲庭うどんを象徴する工程ですよね! これがあるとないとでは、どう違うんでしょう?

- 高橋

- 生地に依りを加えることで、コシが出るらしいです。ほかのうどんはだいたい、生地を包丁で切っていきますよね。うどんの生地の中ってグルテンがあって、それが編み目のようになっているんですけれど、それを切ると、細かく見るとギザギザになる。稲庭うどんは切らずに延ばしていくので、表面はツルツルのままなんですよ。なので、食べたときの食感がツルツルなんですよ。

- 矢吹

- なるほど〜! そこから、あの独特の食感が生まれるんですね。みなさん、すごい集中力ですが、この作業、肩や腕にきそうですね……。

- 高橋

- そうですね。うちは一日の作業のうち、3時間が手綯いの仕事で、時間がかかるんですよ。この作業を機械にするとすごく楽なんですけど、うちの生地は柔らかすぎて、機械に通せないんですよ。

- 矢吹

- 切れてしまう?

- 高橋

- はい。生地は加水率が高いほど美味しくなるって言われているんですが、そうなるとどうしても柔らかくなってしまって、柔らかいほど、機械にかけづらいんですよ。

- 高橋

- 綯った生地は断面が丸い状態なので、平麺にするために、ローラーで潰す作業に入ります。この潰し具合も重要で、うちの商品はだいたい4分でゆで上がるんですけれど、潰しすぎると3分ちょっとでゆで上がってしまったり、潰さないと5分近くかかったり。

- 矢吹

- 力加減が難しいんですね。さーっとやっているように見えますが。

- 高橋

- みんな苦労しながらやっています。毎日、少しずつ生地の柔らかさも違うので、同じ力でやればいいっていう問題でもないんですよ。

- 高橋

- 潰した生地を隣の部屋で延ばしていきます。

- 矢吹

- うわ〜! 小麦粉のいい香り!

- 高橋

- ここで、一気に下までは延ばさずに、5分くらい置いてから下まで延ばします。

- 矢吹

- その5分で違うものなんですか?

- 高橋

- 一気に下まで延ばそうと思えば延ばせるんですけれど、上部に付加がかかりすぎて、上下で太さが変わってしまうんですよ。

- 矢吹

- ゆっくり延ばしていくんですね。

- 高橋

- だましだまし。昔は一気にやっていたんですけれど、試行錯誤しながら変えてきました。製造工程で変えているのはこのくらいで、昔からのやり方とほとんど変わっていませんね。

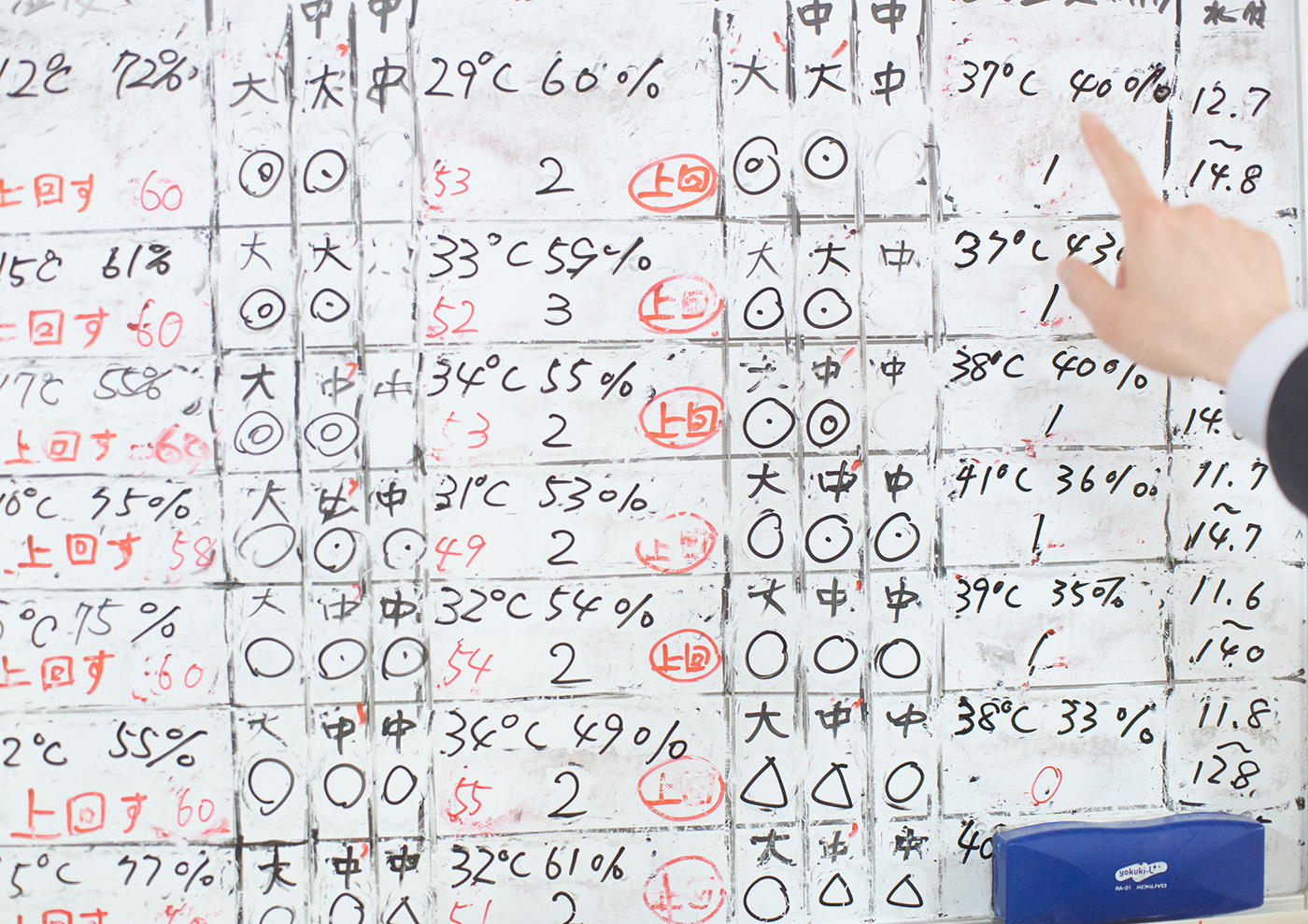

天井のプロペラも、その日の状況によって回したり、回さなかったり。あまりに早く乾燥してしまうと、途中で切れてしまったりするんですよね。この状態で、丸2日くらい乾燥させて、そのあと、本乾燥させていきます。

- 高橋

- こちらが本乾燥の部屋です。ここに書いてあるんですが、これが夜9時の温度と湿度、これが翌朝5時のもの、そして夕方5時のもの。

- 矢吹

- こまめに記録しているんですね! いま(4月中旬)はストーブも焚いていますが、本乾燥は何度くらいに保つものなんですか?

- 高橋

- だいたい、38度くらいですね。

- 矢吹

- 夏場は大変ですね……。

- 高橋

- はい……。冬は冬で全然乾かなくて苦労しますし。こまめにみてあげないといけないんですよ。本乾燥が終われば、裁断して完成です。

前回、秋田県稲庭うどん協同組合の山品さんがおっしゃっていたとおり、実際に現場を見てみると、大変な手間暇をかけて作られていた稲庭うどん。「上質なもの」として扱われるのも納得です。

その工程を、動画でもご覧下さい!

次回は「稲庭絹女うどん」社長の高橋さんに、うどんを作るうえでのこだわりや思いを伺っていきます。