ここまで3人のマタギの方々から、とてもリアルな現在の話をお聞きしてきました。今回は、未来へとつながる話をお届けします。

鈴木さんは、これからのことについてどう考えてられますか。

- 鈴木

- 昔は70歳っていえば、すごいなって思ったけども、自分がその歳になってしまって(笑)。せめて75まではやりたいんだけど、まあ、80歳を越えてもやってる仲間もいるから。

- 船橋

- 英雄さんは85歳くらいまでいけますよ(笑)。

- 鈴木

- いやぁ、うちのジイさん(鈴木辰五郎)は、72でマタギをやめたんだけど、その日、オレが仕事から家に帰ってきたら、部屋でおふくろと揉めてたのよ。「オレがマタギをやめるんであれば、この銃で死んでやる」って。そう言ってたジイさんがほんとに死ぬ気でいたかはわからないにしても、死んではならねえって銃をとりあげて、床にどんって投げたら銃も壊れてしまった。膝ついて泣いてるようだったし、かわいそうなことしたなって思うんだけど、ジイさんはそこで思いきれたと思うんだ。

気持ちはあっても、歳をとってくれば体力が追いつかないこともありますね。

- 鈴木

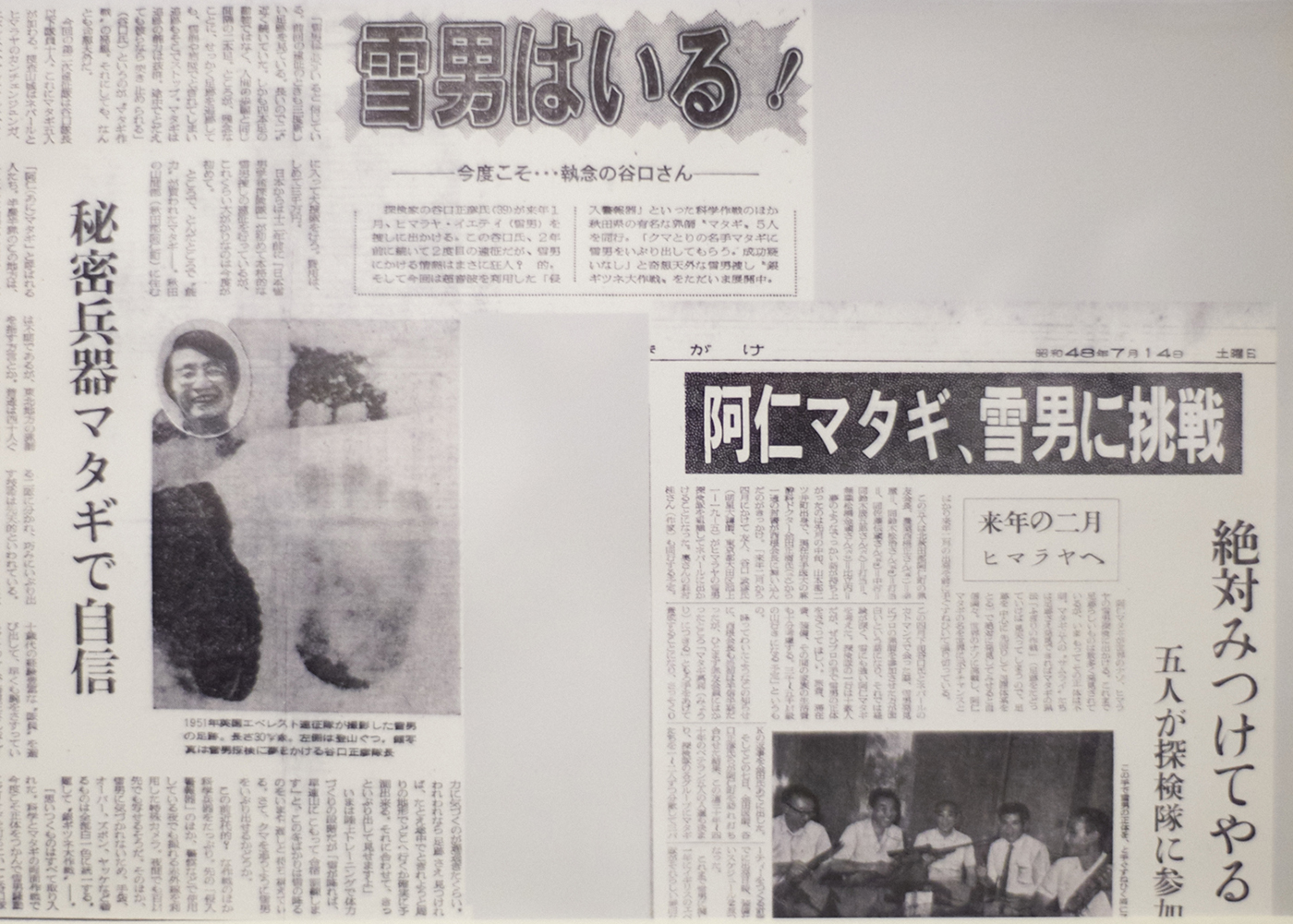

- ジイさんは雪男捜索隊でヒマラヤに行ったときに高山病になって、そこから体調が戻らなくなってしまったからな。

それでも山へ行きたいと思う。

- 鈴木

- マタギは、ただ山へ行きたいんだよ。もう狂ってるというくらい(笑)。だって、いまでは1週間かけて山へ入って、やっとクマを1頭授かっても、仲間で分けたら肉なんてほんの少しだ。そんなこと関係なく、山に入るってことで満足なのかな。それは、オレだけじゃない、マタギやってる仲間の間には誰もつまらないって思ってる人はいないから。クマを誰かが逃したっても、うーん残念だなって感じで、笑い話になるくらい。

- 船橋

- (鈴木)英雄さんをはじめて取材させてもらった時、子どもの頃から山に関するいろんな知恵を持って、体験して、それがすごい豊かだなって思ったんですよ。

- 鈴木

- 昔は、学校の行き帰りにみんな先輩が教えてくれたからな。草の実でもこれが食べられるとか、矢車草があったら風車をつくって、イタドリがあると笛にしたり杖にもしたり。

- 船橋

- イタドリも笛になるんすね。

- 鈴木

- イタドリは使い道が多いから、それだけでいくつの用途があるかってくらいだよ。山で手ぶらでキノコ採ったとしても、袋も紐も全部、山にあるもので代用できるんだ。少し前に山で遭難した親子がいて、もうダメだってあきらめかけた10日後くらいに出てきたんだけど、どうして生き延びられたかって、ウドでもミズの皮でもタケノコでも、山の人たちだから山で食べられるものがわかったんだな。

- 船橋

- だからね、英雄さんと山行ったらほんとに楽しいですよ。

佐藤さんはマタギとしてはこれからだけど、森林組合のお仕事もされて山にはもともと詳しいんじゃ?

- 佐藤

- オレは、高校で林業のことも勉強したわりにはわからない。学校で教えてもらうことってただ聞き流すだけだったけど、今になってようやく意味がわかってきた。だから、今の状態で学校に戻れば優秀だと思いますよ(笑)。

実地に出ないとわからないことが多いですよね。

- 佐藤

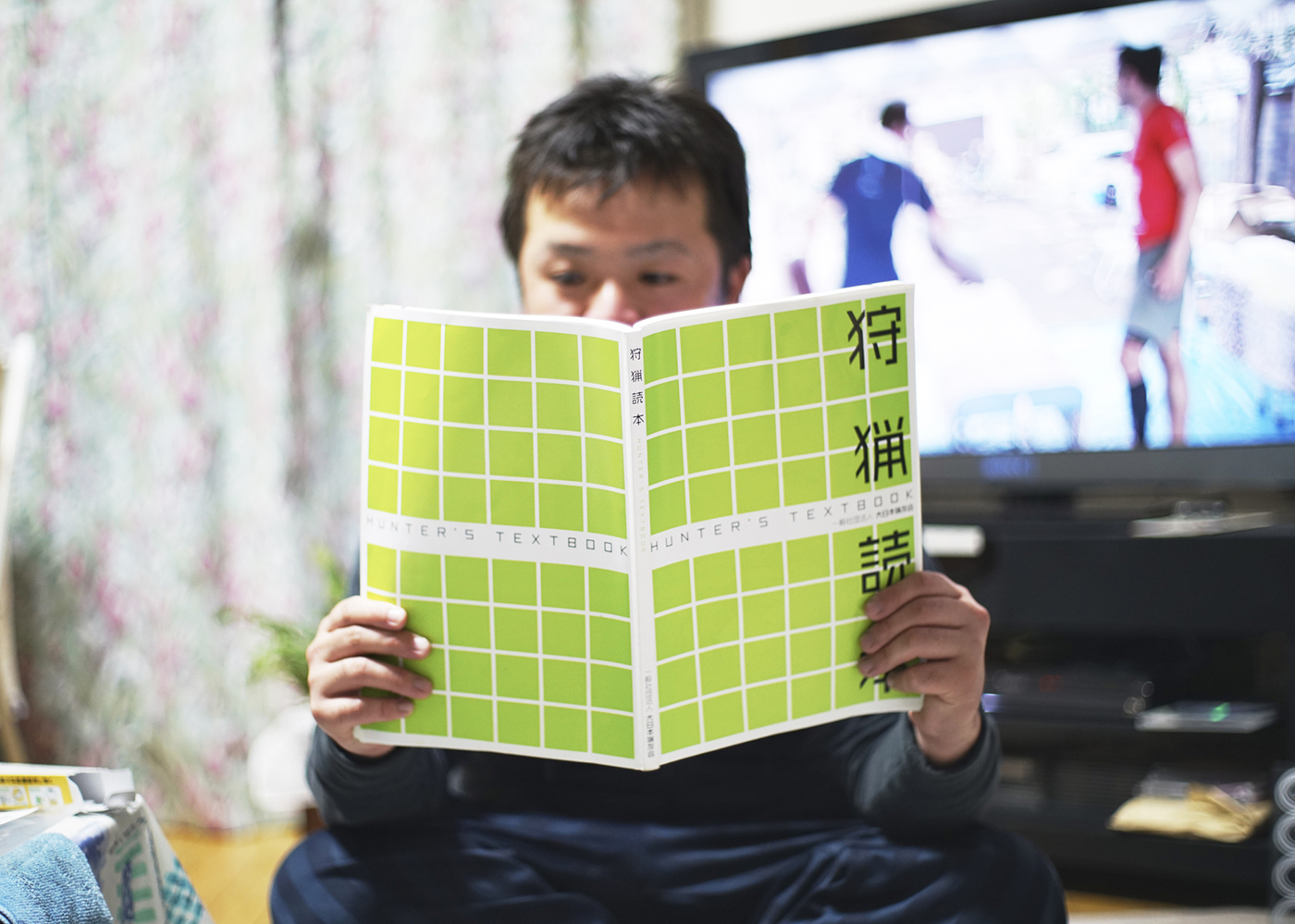

- ですね。だから、猟で歩いて食べられるキノコがあれば採っていきたいですし、まずはいろんなことを教わりながら、聞きながらって思ってます。

- 鈴木

- そうそう。キノコ採りながらクマの穴を見つけたり、秋に落葉して山の形がわかるようになったときに山を歩いて、覚えて。そうやって常に山に触れてると、葉っぱが茂って山肌が見えなくても、だいたいのことがわかってくるんだ。それでなんでも聞いたらいい。見て覚えろっていうのが昔の職人気質だけど、聞いたほうが早いから。聞いただけ損はしない。まあ、猟場で騒ぐことはできない、移動するときもあまり物言わないから、学ぶのも大変なんだけどな。

- 船橋

- 僕はこの土地に来てはじめて、春が来ることのありがたさを知りました。冬の間は毎日、朝夕に除雪ですよ。毎日暗いし。これを3か月続けてようやく、フキノトウが出て、雪の降らない春がくる。だから、春になって心躍る感覚ってこういうことなんだって、ようやく実感しました。

山というのは幸にあふれてると同時に、厳しく怖い場所でもある。今回の取材を通して、改めて教わったことです。

- 鈴木

- 今の阿仁はちゃんと道路が通って、温泉もあって、昔のことは想像もできないと思うんだけど、昔は秋田の中でもチベットだっていわれるくらい、ものすごく不便な土地で。病人が出ると、医者もいないから助かるものも助からない。だから、どうしてもクマが必要だったんだと思うんだ。クマの胆にいろんな効用があって、クマの肉も骨も血も皮も全部使うことができたから。

クマのおかげで今の阿仁がある。

- 鈴木

- そう。クマに助けられてきたんじゃないかって、だんだん気づいてきたよ。

これからのマタギ像については、同じ集落のマタギの中でもいろんなご意見があるんだと想像します。

- 鈴木

- オレひとりがマタギでないんだけども、こういう場(取材の場)に出てくるのがイヤだっていうのも多いから。

いくらマタギが文化だって言っても、ただ古いものを伝承していくんではなくて変わっていくものだと思うんです。オレは聞かれたら昔のマタギはこうだったって伝えるけど、若い人は若い人なりの考えがあるだろうから。若い人の間でマタギのグループができて、思うことを伝えていってほしい。

- 船橋

- マタギが観光のコンテンツになることに関しては、正直、よくわからなくて。精神的な部分とかは、やっぱり伝わりづらいと思うんです。だから、英雄さんのようにマタギの文化を伝える人がもっと地域にいればいいんだけど、その役割を担える人はほとんどいない。

- 鈴木

- だから、ひとりマタギだよ。

- 佐藤

- たしかにそうだすな(笑)。

- 鈴木

- まあ、オレたちには当たり前すぎて、言葉にもできなかったりすることもあるから、みんなで気づいて、見つけてもらって。なんでも同じことを続けていけってわけにはいかないだろうから。

これは、オレの個人的な考えだけど、マタギっていうのは縄文時代からの名残りがあるんじゃないかなと思うんだ。集団で猟をすれば成功する確率も上がることだし、山というのはすごく危険なところで、クマも危険。だから、そんな山の中で女のことなんか絶対に考えちゃいけねって。

マタギの文化というのは、そうした山の教えの蓄積でもあるのだろうと思います。

時代が進むにつれて、山、クマ、人の関係は変化してきました。当然、マタギもまたその影響を大きく受けています。生活の中のマタギ、伝承文化としてのマタギ、山の達人としてのマタギ……さまざまな側面を持つマタギですが、未来のマタギの姿はどんなものになるのか。少しずつ世代交代も進む中、マタギたちの試行錯誤は現在進行系で続いています。

秋田のマタギの言葉が

ためになったと思われた方はぜひ

「ためになったボタン」を押してくださいね。

※音が出ます