男鹿市脇本の漁師、小玉隆司さんのお宅で、今回は、漁師さんとしての隆司さんのお話、そして、漁師のお宅に嫁いだ由紀さんのお話を伺います。

- 由紀

- お義父さんは、脇本漁港の組合長なんですよ。

- 矢吹

- そうでしたか! 今朝も漁には出られたんですよね?

- 隆司

- 行ったけども刺網(魚の通り道に帯状の網を仕掛け、その網目に魚を入り込ませる漁法)は、今日は17匹しかいねがった。今年は去年の半分も獲れだがな……。あど、今年の漁も終わりだ。昔から「冬至を過ぎればもう終わり」って言われでる。

- 矢吹

- 昭和40年代なんかは、ものっすごい量のハタハタが獲れたって聞きましたけど。

- 隆司

- 海岸に打ち上げられだブリコが膝まで埋まるくらいだったよ。

- 矢吹

- 今はブリコが打ち上げられることすら、少なくなくなってきているみたいですね。漁師さんからみて「獲れない理由」っていうのはあるんですか?

- 隆司

- まあ、学者でねぇがらわがらないけど、水温が合わねんでねぇがな? 北のほうさハタハタの産卵場所が移っていってるっていう話もあるし。あどは、藻場が少なぐなったんでねぇがな。

- 矢吹

- 卵を産みつける場所そのものがなくなっている?

- 隆司

- そう。海岸の埋め立ての開発が進んで、藻っこが、おがれねぐ(育たなく)なってきてる。泥も多ぐなってな。

- 矢吹

- 泥が増えてしまっているんですか?

- 隆司

- 八郎湖の干拓前は自然に浄化されでだものだけど、今は生活雑排水や農業排水も増えでるがらな。それで今、脇本では、海の中に網を用意してそれを藻に見立てて、人工的に産卵場所を作るようにしてる。それがら、県の補助を受けながら、網に付いたブリコを集めで、ホタテの養殖用のカゴに入れで孵化させだりしてるんだ。

- 矢吹

- そうやって、半人工的な方法で確かに孵化させていくっていう試みもされてるんですね。

- 矢吹

- 隆司さんは、漁師を始めて何年になるんですか?

- 隆司

- もう20年かな。

- 矢吹

- お仕事をやめてから始められたんですか?

- 隆司

- そうそう。でも子どものころがらずっと船には乗ってだがらな。仕事してるうぢでも、ワカメやったり。刺網やったりしてだ。

- 由紀

- 働きものだから。仕事から帰ってきてから網刺して、朝も漁に行ってから会社に行ってましたよね。

- 矢吹

- 隆司さんのお父さんも漁師さんだったんですか?

- 隆司

- 父親は専業でな。だけど、このあだりの漁師は出稼ぎが多いんだ。北海道にな。サケどがイカどが、春はニシン。秋になるど秋アジ。親父が帰ってくるど、いつも一斗缶2つ分くらい数の子を持ってくるがら、子どものころなんかは数の子がおやつで、いつもポケットに入れて食べであった。スルメもいっぱい食べだな。

- 矢吹

- 贅沢! やっぱり、ハタハタの時期になると特別な気持ちになるものですか?

- 隆司

- いやぁ、オラがだはそんなごどはない……。

- 和子

- いえいえ、やっぱりソワソワしますよ。「いつくるか〜?」ってね。

- 隆司

- 来ば来たで忙しいし、来ねば来ねでまた大変だ(笑)。

- 矢吹

- ハタハタは海が荒れるとやってくるそうで、漁に出て亡くなったかたも少なくないと聞きました。危ないことなんかも結構あったんじゃないですか?

- 隆司

- まあな。怖い目にもあったごどはある。漁師ってのはわからないんだよな。賭けみたいなどごろもあるし。でも、やっぱり経験だ。そうやってだんだん覚えでいって「こういう波になる」っていうのがわがるようになる。そうすれば、網を置いてでもすぐに帰ってくるごどもするし。

- 矢吹

- 怖い思いをしても、やっぱりやめられないものですか?

- 隆司

- いやぁ、いづでもやめたいけども、こうやって「食べたい食べたい」って言う人だぢがいれば、ながながやめられない(笑)。

ほら、ハタハタ持って帰ってよ。味付けだのど、佃煮ど、干物もな。ワカメも昆布もあるがら持っていげ。

- 矢吹

- え〜! 貴重なハタハタなのに、いただけませんよ……。

- 和子

- いいのいいの、ほらほら持って行って食べて!

- 矢吹

- こちらから押しかけておいて申し訳ないです……にしても、この惜しみなく人にあげちゃう感じ、秋田らしいですね。

- 矢吹

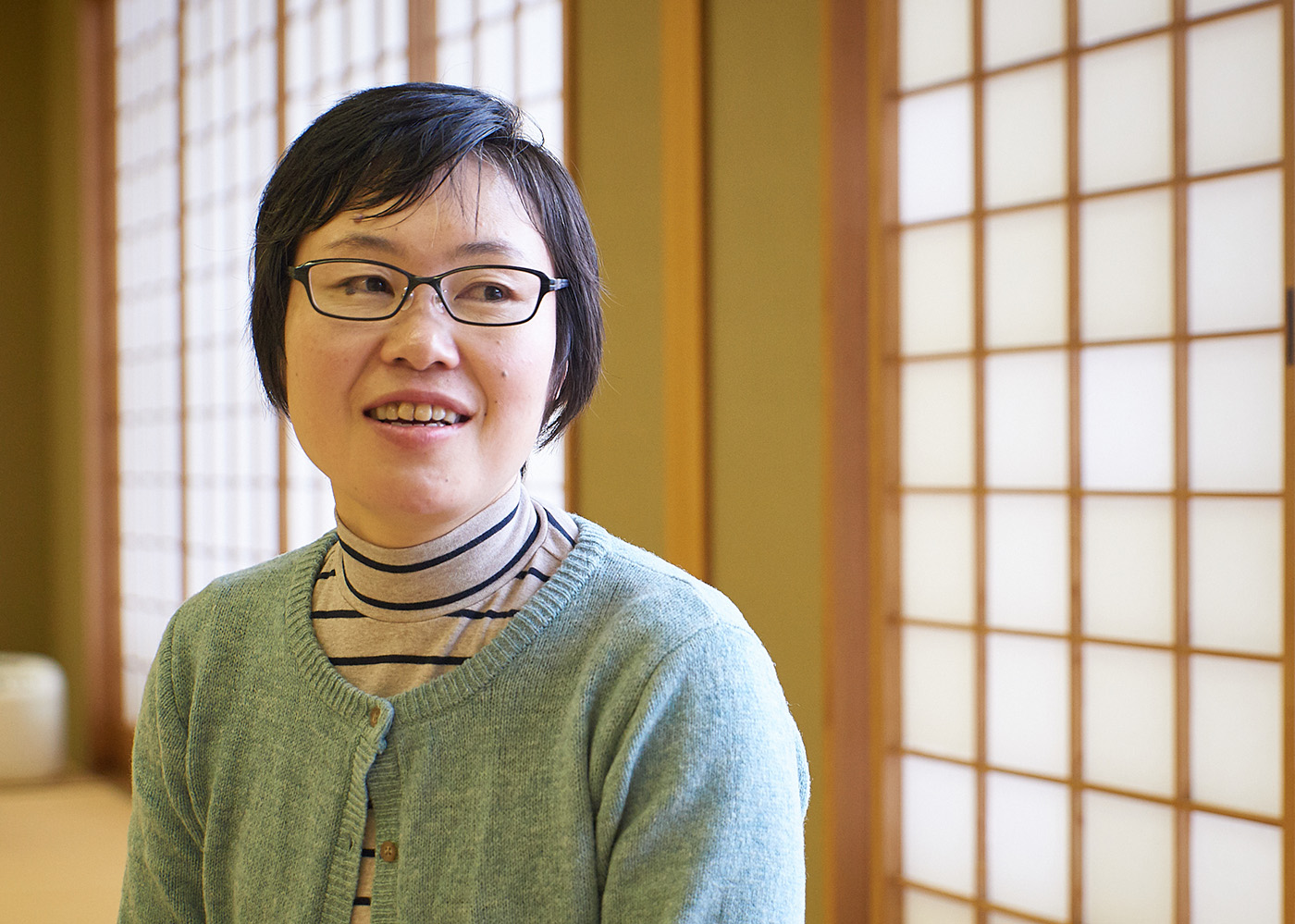

- 由紀さんは、男鹿に住んでどのくらいになるんですか?

- 由紀

- 14年かな。私は茨城県出身なんですよ。うちは、子どもが4人いて、2人目が産まれたころまでは東京に暮らしていたんですけど、「30歳までには(ご主人の実家の)男鹿に戻る」って決めていて。カウントダウンしながら、ドキドキして暮らしてました(笑)。

- 矢吹

- へ〜! 東京にいたときはハタハタを食べたりって、できなかったんじゃないですか?

- 由紀

- それどころか、私は料理もほとんどしなかったんですよ。今思うと、豪遊してましたね。「今日はこっちのパン屋さんに」って、ベビーカー押しながら、美味しいものを食べ歩きしたりして。

- 矢吹

- 今のイメージと違う……。当時の由紀さんには、男鹿のご両親の生活はどう映ってましたか?

- 由紀

- 「なんて原始的なんだろう」って思ってました(笑)。魚でも山菜でも、自分でとって、捌いて、保存して。私にああいう生活できるのかな……でも、ちょっといいな……って思いながら。

- 矢吹

- うんうん。

- 由紀

- 一緒に暮らし始めてからは、海のもの、山のもののとれたての美味しさに、本当に感動しましたね。それから、自分でもだんだん、見よう見まねで、なんとなくいろんなことに挑戦するようになってきて。自分で作れるようになれば楽しいし、もう前の生活には戻りたくない! 今は自分でも野菜を作ったりして、できるところからの自給自足を目指してやっています。

- 矢吹

- もうすっかりこの土地の人になってきてるんですね。

- 由紀

- だから、当時の関東の友だちには「あなたそんなことしてるの〜!」ってびっくりされますよ。

- 由紀

- 男鹿に来てからすぐに、「にこリーフ」という集いの場のようなものを作ったんですよ。子育てしている世代のみなさんと一緒に、地元に伝わる料理を教わったり、昔ながらの文化を学んだりしてます。そのご縁で、地元の仲間とハタハタ寿司づくりの講習会をしたりもしているんですよ。

- 矢吹

- へ〜!

- 由紀

- 今は、家庭で大量にハタハタを捌いて食べたり、味噌や麹を作ったりしている光景を見たことがないっていう子どもがほとんどで、男鹿に住みながらも男鹿のDNAを刷り込まれないまま育っていっているんですよね。

- 矢吹

- う〜ん。

- 由紀

- うちでは、小1になる息子もハタハタを捌くときに手伝ったりしていて「おじいちゃんみたいに、たくさん魚を獲る漁師になりたい!」って言ってるくらいなんですけどね。

- 矢吹

- え〜! 素敵!

- 由紀

- でも、ハタハタも「情報」みたいなもので、そうやって繫がりがないと全く届かない世代もあって、乖離されている層が確実にあるんですよね。

- 矢吹

- あと10年もしたら、ハタハタの文化ってほとんどなくなってしまうかもしれませんよね。

- 由紀

- それで、自分に近いルートだけでなく、もっと広がりを作っていけないかなっていうことで、3年前から「ハタハタ寿司グランプリ」というのを手伝っているんです。

- 矢吹

- そこではどういうことをするんですか?

- 由紀

- 地元の仲間が発案した企画なんですが、出場者には自分の作ったハタハタ寿司を持ってきていただいて、観客のみなさんに食べ比べをしてもらって、チャンピオンを決めるんですよ。じつは、うちのお義父さんの寿司も私がこっそりエントリーする予定なんです(笑)。

次回は、その「ハタハタ寿司グランプリ」の模様をレポート。ハタハタ、並びにハタハタ寿司への愛がいっぱいなみなさんが、その腕を競い合います!