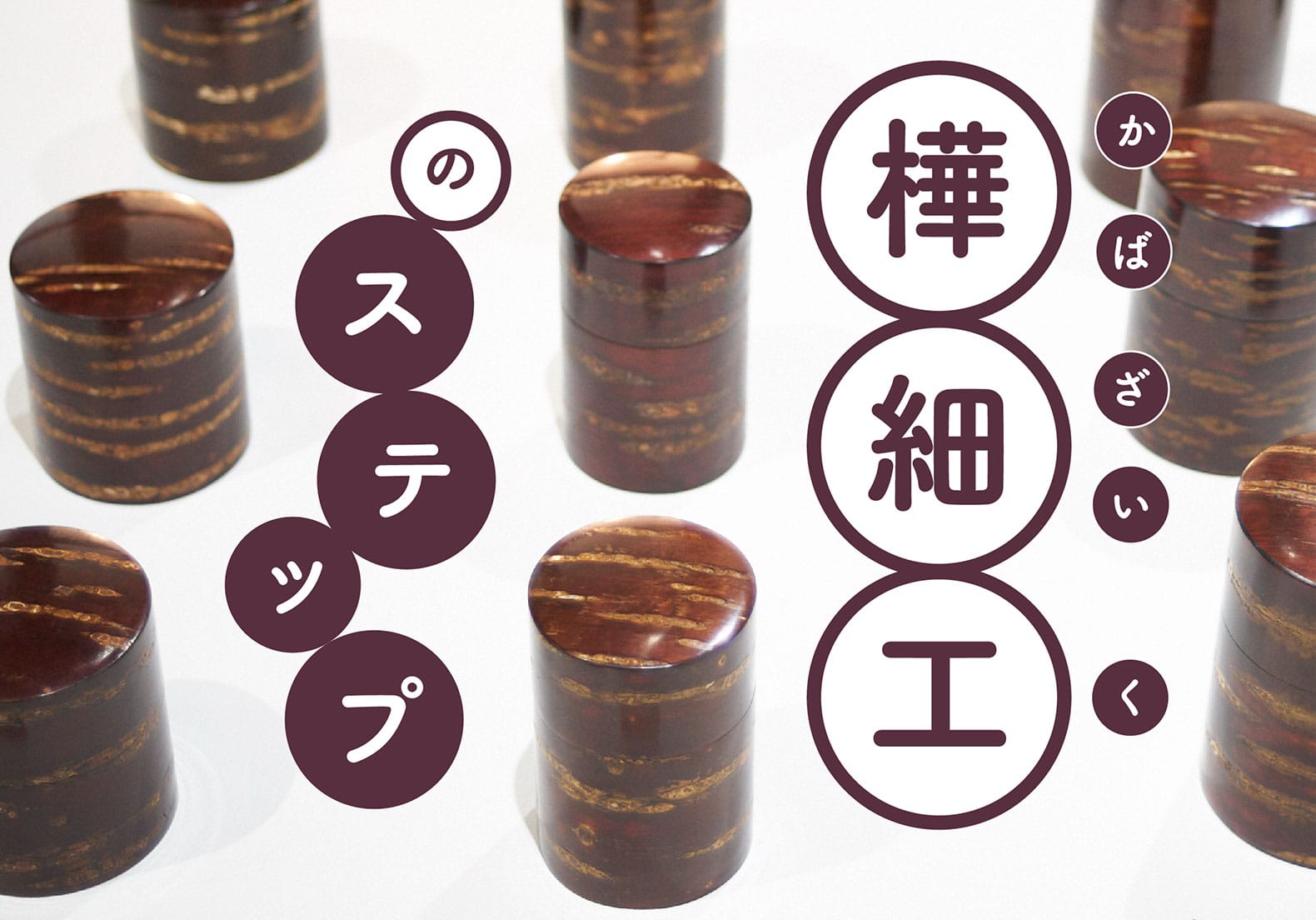

樺細工のステップ

2019.01.30

編集・文:藤本智士

写真:船橋陽馬

みなさんこんにちは。なんも大学編集長の藤本智士です。

いきなりですが、みなさん『カバザイク』って聞いたことありますか?

カバザイクは、漢字で書くと樺細工。

秋田を代表する工芸品です。

こんな風に木の皮を削ったものが施された茶筒や小箱など、見たことありますよね?

え……! ない? あら……そうですか。

そうか〜

でもこれ

秋田のお家にお邪魔すると、必ずと言っていいほどあるんです。

朴訥とした雰囲気の割にはなんだか重々しい佇まい。そして妙に強めな和物感から、ついつい敬遠しがちだった僕ですが、実はあるものをきっかけに樺細工の良さを感じ始めています。

それがこれ。

樺細工が施されたメジャーです。

ガチで使い倒しているのでかなり使用感ありますが、シンプルで良いでしょ?

正直、少し高くて怯んだんですが、これを買った数年前の僕は、メジャーひとつに4000円(!)払ってもなお、工芸を持つという経験をしたかったんだと思います。

樺細工の代表的な商品といえば、茶筒や茶托や茶櫃など。しかし、それらは現代の僕たちの暮らしからはかけ離れているゆえに、あまり欲しいとは思いません。しかし、仕事柄メジャーを多用する僕は、この小さくも美しいメジャーに一目惚れ。使えば使うほどに味わい深くなる樺細工に、工芸品の愛で方を知ったような気持ちになりました。

単に「モノを測る」ということだけならば、1/40の値段で買えちゃう百均のメジャーで十分。いや、機能だけで言えば百均の方が上かもしれません。だけど僕はやはりこの子を相棒にして良かったと心から思っています。

ということで、今回の記事は

僕がいったい樺細工のどこに魅力を感じているのか?

その魅力にずーっと気づかなかったのは何故なのか?

そのあたりを探りながら、樺細工の魅力を伝えつつ、樺細工の未来、つまりは次のステップについて提案してみるという、なかなかにチャレンジングな記事です。最後まで見てくださったあとに、樺細工が欲しいと思ってくれることを信じて。さあ、スタートです。

樺細工を知るために。

まずは樺細工そのものについて、知識のない僕は、例のメジャーを作っていた(いまは残念ながら製造されていません)秋田県仙北市角館にある藤木伝四郎商店に向かいました。

そこで待っていてくださったのは、先代のお兄さんから引き継ぎ約一年前に社長に就任されたばかりの三沢知子さんと、知子さんが信頼を置く樺細工の伝統工芸士、経徳明夫さんのお二人でした。

はじまりは、武士の内職

- そもそも、この樺細工っていうものはどうやって生まれたものなんですか?

- 今から230年ほど前に武士の内職から始まったそうです。ですから、最初に作られたのは印籠なんです。それを殿様が奨励して、献上品のようなものをたくさん作らせて、いろんなところに贈ったというか、広めていったというか。

- なるほど、最初から贈り物だったんですね。

- この家(藤木伝四郎)も、昔から問屋さんという形で生まれました。樺細工の営業や商売の仕方というのは、問屋形式なんです。職人さんが問屋に卸して、問屋が全国に流通させていく。職人さんが直接売るような感じではないんです。

- それはやっぱり武士だったからですか?

- そうですね。それから産業に発展していったと。

- 時代の変化のなかで職能が変わる状況は、いまの時代にも学びがあります。

- ただ、珍しいのは、樺細工というのはこの土地だけのものなんです。高度経済成長期のころ、景気が良くて新築の家をどんどん建てたような時代は、栃木や茨城のほうでも、床柱とか天井の竿縁に皮を張って、全国にばらまいた時期があったそうです。盛りの頃は、向こうの問屋さんが20〜30軒くらいあったそうで、そうしたら、こっち側(秋田)に皮が入らなくなっちゃって。皮を採る人も栃木や茨城方面ばかりに皮を流していたんですね。いまも1、2軒はあるようですけど。

白樺じゃないの?!

- そもそも樺細工の皮って、なんの皮なんですか?

- 山桜です。

- え?! 桜なんですか?

- そうです。

- 樺細工なのに? 白樺じゃないんですか?

- 万葉集の山部赤人の歌で山桜を【かには(迦仁波)】と詠んでいて、それが【かば】になったとか、謂れはいろいろあるんですけど。

- わかりにくい(笑)。そもそもこのあたりには山桜がたくさん生えてたんでしょうか。

- そうですね。ただ、自然のものですから、将来的にはいずれ足りなくなるということで、45年くらい前かな、皮を採るために植樹をしたんですが、ちょっと育て方がまずかったようで。

- そうなんですか?

- 手をかけすぎてしまったんです。そしたら、木の方が早く育ちすぎて、皮がまだ伸びないうちにみんな割れてしまって。

- 成長しすぎてしまうんですね。

- それからは、あまり手をかけず、なるべく自然のまま育てるようにやってます。まだ採ってはないですが。

- この前、見に行ってきたんですが、当時何万本も植えたと言っても、雪にやられて折れたりして。なかなか厳しい感じでした。陽が当たりすぎてしまうような場所も、皮にとってはあまり良くなくて。

- 木そのものというより、皮をどう張らせるかということが大事なんですね。

- そうですね。私たちはその……皮が欲しいので(笑)。

- でもやっぱり、いろいろな地域から皮を買わないと間に合わないですよね。

- そうですね。私たちは、ほとんど岩手の皮を使っています。質が良いものが多いんです。

- もしくは東北6県。昔は兵庫や奈良へも買いに行きました。その場所によって、いろんな皮が出てくるんですよね。皮を取る木は、オオヤマザクラとカスミザクラという2種類しかないんですが、生えている場所や土壌、風通しの良し悪しなんかで、皮の付き方が違うんです。

- なるほど、環境によっていろいろな風合いの皮が生まれるんですね。

驚愕! 皮の剥がし方

- 実は、皮を取るには、生木(地に根を張って生きている木)でないといけない。そうじゃないと剥がれないんです。

- え? 切ってからだとダメなんですか!

- それに、入梅過ぎから9月いっぱいまでしか剥がれない。

- 7月頃から、だいたい2ヵ月半くらいでしょうか。

- 木が水分をどんどん吸って、皮との間に水が入らないと、いくら引っ張っても剥がれないんです。

- は〜! なるほど! 剥がすところも見てみたい。

- 切って倒して、2〜3日するともう剥がれないですね。完全にくっついちゃって。

- じゃあもう、立っている木から剥がしていく……?

- 登っていくんです。登って手で剥がす。

- 手で!?

- もちろん金物は使いますよ。切れ目を入れて、そこから手でガバッと。

- え〜!? 見てみたい!!!

- そう言えば、この本に載ってたような?

- 何の本ですか?

- これは樺細工伝承館が作った樺細工の歴史が載っている本なんですけど、あ、あったあった。

- うわ!!! マジで?! これが皮の剥がし方ですか! これを、このまま引っ張っていけば一周くるっと取れるわけですか?

- そうです。一周くるっと。

- すごーい! おもしろい。

- 剥がす専門の業者さんがいまして、その時期になるといらっしゃるんです。普段は木を切ったりしてる方々なんです。

- で、ここに書いてあるように、「3ヵ月間で1年の生活費を稼ぐ」と。

- さすがにいまはこれだけではなかなか厳しいので、他のお仕事もされてますが……。

- ちなみに、皮は全部剥がずに残すんです。

- そうそう。

- 全部剥がさないってどういうことですか?

- 切り倒す木の場合は上から下まで全部剥がすんですが、木を生かす場合は所々帯状に残すんですよ。そうすると二度目の皮が採れるんです。二度皮っていうやつ。

- 剥がしたところにまた皮ができる?

- ええ。3〜4年経つとまた白っぽい皮が採れます。

- じゃあ、樺細工の白っぽいやつがありましたけど、あれは二度皮を使っているってことなんですね。

- そうです。そうです。

- 面白いなあ。

唯一無二のプロダクト

- ちなみに経徳さんが樺細工をされているのは、もともとお父様がやってらしたからですか?

- そうです。実はこの本にね、家系図も載ってるんです。

- え! どこですか!?

- えっとね、これが私です。

- おお! たしかに! ちょっと失礼な質問かもしれないんですが、樺細工って、どうしてこんなに続いたんでしょうか?

- おかげさまで、皆さんに支えていただいて。やっぱり品質をずっと守ってきたというか、やはりそこは初代伝四郎のころから、品を磨いて信頼を磨く、という教えがありましたので、原点はそこだと思います。

- 樺細工って、こういう言い方はあれですけど、生きていく上で絶対に必要なものではないですよね。

- ええ、おっしゃる通りです。

- だけど、これだけ長く続いていて、さらにこれからの未来を想像したからこそ植樹もされていて、みんな、樺細工の魅力をどのように感じているんでしょうか。すごく不思議な存在ですよね。

- やはり樺細工は、すごく表情が豊かですよね。

- 自然のものですもんね。

- 山桜もいろいろな表情を出してくれますから。

- 明らかに、人間がコントロールできない柄じゃないですか。それがやっぱり良いんだろうな。

- 同じものはないですからね。

- 革製品って、自然なものだけれど、ある程度同じ見た目のプロダクトができるじゃないですか。それはそれで、秋田のマクドナルドと神戸のマクドナルドで味が変わったりしないのと同じような安心感がありますけど、樺細工はどうやったって一個一個違いますもんね。それがやっぱり、魅力の一つなんだろうなあ。

- そして、実は普段使いのものとして毎日使っていただくのが、いちばんのお手入れになるんです。

- なるほど。使うのがいちばんのお手入れかぁ〜! それめちゃめちゃいいですね! 実際僕のメジャーもどんどん良くなってます。

- 手の脂分が加わることで、すごく味わいが出てきます。

- 昔のものってそうでしたよね。住宅なんて象徴的ですが、いまのマンションって買ったときがいちばん良くて、どんどん値が下がるじゃないですか。でも、昔の木のお家って買った時の方がまだ未完成で、そこに住むことでどんどん良くなっていくっていう。

- その感覚と似ていますね。

- 形は同じでも、色合いや節の感じなんかは、二つと同じものはありません。いちばん難しいのは、皮を見て、どんなもの作ろうか、どんなものでどう貼ろうかって考えるところです。

- でも、そのいちばん難しいところが、きっといちばん楽しいですよね?

- そうそうそう! バランス良くいったときなんかは、やっぱり嬉しいですよね。まだ、完成したものはないんですけどね。

- 経徳さんですら、完成がないのかー。なんてやり甲斐のあるお仕事!

- 職人さんの「木を活かしてあげたい」という気持ちを、我々問屋が橋渡しといいますか、お客様にその気持ちをお伝えして、長く愛していただかなきゃと思います。

- 僕は44歳なので、まだまだ若輩者ですけど、いまのお話を聞いて、やっぱり樺細工は早いうちに持っておくのがいいなと思いました。僕はこれまで、年を重ねて樺細工に見合う自分になることを想像していたんですが、間違ってました。そうじゃなくて、まだ未熟なうちにこそ、樺細工を持って、一緒に成長していく、というのが本来の樺細工の良さだなと思います。

- 本当にその通りです!

樺細工の、次のステップ?

- だからこそ、若い人たちに提案しなきゃいけないなって。僕は、あのメジャー1個から始まりましたけど、あれが当時の自分が精一杯背伸びして持てる樺細工のような気がしたんですよ。しかも、使っていくうちにどんどん良さがわかってくるので、そうすると、いよいよ次のステップに行きたくなる。あ〜、もっとちゃんと良さを伝えなきゃな。シンプルなやつは、若い人たちも、きっと好きになってくれると思うんですよね。

- 私たちも、シンプルなものを提案していきたいですね。あまりゴテゴテしていないというか、飽きがこないものを。

- そうですよね。経徳さんの作品も、シンプルだけどよく見るとわかる底面のアールとか、芸の細かさに気付くと、本当に、味わい深いというか、感動します。

- 普通は気が付かないですよね。ここまで手をかけても。でも、気付いてくれた人が「わあ、良いな」って思ってくれればいいと思って作ってます。

- もっと気付きてぇ〜!

- そういった魅力をしっかり伝えて参りたいと思います。

- どういうものがあったら使いたいかな。やっぱりちゃんと使いたくなるものが魅力ですね。使い方の提案、みたいなものができるといいな。

- そうなんです。いろいろな用途にお使いいただけます、とは言うものの、じゃあ具体的にどうかとなると、出てこなくて。iPhoneケースとか、色々とあるのはあるんですが。

- そうですよね。

- 例えば、私たちが「菓子入れ」と命名したものを、あるお客様は「(化粧に使う)コットンを入れてます」とおっしゃっていて、そういう声も、なるほどなぁ、と逆に教えていただきます。

- よーし、じゃあ今日を機に、樺細工の次のステップを考えるプロジェクトをスタートさせましょう!

ちょっと考えてみて僕たちなりの提案をしてみるので、これはできる、できないを判断していただければ!

- それは本当にありがたいですね。

- いまはなんとなくモダンなグッドデザインなものというか、伝統工芸にすごくデザインが入ってきている潮流があると思うんですが、もう少し工芸品として原点回帰できればいいんじゃないか? と。

- やはり工芸品の原点というのは、日常使うものですよね。ですから、生活必需品として樺細工があるといいなと思います。

- 伝統工芸士の方がそう言ってくれるって勇気がわくなあ〜。

その後、三沢さんは木地ものの製造工程を説明してくれるべく、藤木伝四郎商店の工房に案内してくださり、また経徳さんには、角館樺細工伝承館で自ら茶筒づくりを実演していただき、あらためてその工程の手間と愛と技を感じさせてもらいました。

藤木伝四郎商店の工房。

桜の皮は、専用の包丁を使って削っていきます。

削っていない左の状態から右へ、削るほどにツヤが増していきます。

角館樺細工伝承館では、樺細工の展示販売や、経徳さんをはじめとする伝統工芸士による実演も行われています。

それからひと月が経った1月の寒い日。僕は再び角館へとやってきました。もちろん、あたらしい樺細工のステップを提案するためです。

藤木伝四郎商店の三沢社長に再びお時間をいただきます。

樺細工はステータス?

- 先日はありがとうございました。

- こちらこそありがとうございます。

- 年末年始ずっと樺細工や工芸品について考えていたんですけど、結局、なんで僕はあの4000円するメジャーを買ったんだろうっていうところに立ち返っちゃうんです。

- なるほど。

- もちろん僕は百均にメジャーがあることも知っているし、ホームセンターに行けばもっと安く買えるものがあることも知っているなかで、あれを買ったっていうのは、僕はメジャーというよりも樺細工を持ちたかったんだとシンプルに思うんです。

- ありがたいです。

- ただ、このひと月の間に再確認したのは、樺細工ってやっぱり地元関西の友だちはまったく知らなかったんですね。

- そうなんですね……。私はもう、樺細工屋の娘なんで、当たり前のようにずっとあるものなので(笑)。

- だからあのメジャーを見せたときに、関西の友だちはまさかあれが4000円するとは思わないんです。秋田の人なら数百円で買えるものじゃないってすぐわかると思うんですけど。

- そうですね。

- つまり、普段関西に住む僕は、こんな高価なものを使っているんだぞという、ある種のステイタスとしてあのメジャーを買ったわけじゃないってことに、あらためて気付きました。

- はい、なるほど。

- 一方で、秋田の人たちにとっての樺細工は、とても高価な工芸品であるということの共有があるので、樺細工を持つことや、樺細工が家にあることが、やっぱりちょっとステイタスだったんだと思うんです。

- そういうところはありますね。

- 樺細工と言えば、茶筒が一番イメージされるんですけど、僕は正直茶筒は欲しいと思わない。けれどあの小さなメジャーを持ちたいと思ったのは、工芸品を持っておきたいとか、飾りたいとかではなく、もっと工芸品を使おうよ!っていう意思表明がしたかったって気付きました。

- なるほどです。

ステータスからステートメントへ。

- 『オールユアーズ』というアパレルブランドの代表をしている木村昌史くんという友だちが、あるインタビューで「いまの若い人たちの価値観って、ロレックスの時計よりもチープカシオくらいの方がかっこよくて、それはステータスの象徴としてのファッションが、ステートメントの象徴になってるんじゃないか?」というようなことを言っていて、僕は樺細工について考えていた年末に偶然この言葉を見たもんだから、まさに自分の消費行動を言い当てられた気がしたんです。

- ハッとしますね。

- いまの樺細工商品の主流は、茶筒に代表されるような、家に置いておくものじゃないですか。だけどそれは、樺細工を持つだけで気持ちが豊かになれた時代の商品だから、いまの時代は、そういう家単位のものではなくて、個人単位というか、個のステートメントの象徴としてシンプルに持ち歩けたり、身につけられるものであることが大事なんじゃないか? って思うんです。

- たしかにそうですね。

- で、いよいよご提案なんですが、そういう意味でいま欲しい樺細工って、アクセサリーなんじゃないかと。で、もちろんアクセサリーってあるじゃないですか。

- はい、たたみもののものとか。

- そう。そのたたみものって、僕たちが思う樺細工とは違うじゃないですか。一瞬、ガラス? 石? みたいな、樺細工独特の木の皮の感じがまったくなくなってしまっている。

- そうですね。そもそも「根付」としての文脈があるので。

- そうなんですよ。それってつまりステータスとしてのアクセサリーなんです。なので僕が今回提案したいのは、シンプルに樺細工らしい木肌の感じがそのまま活かされているアクセサリー。そういうものって意外とないですよね。

- たしかに。

- で、このスケッチを見て欲しいんですけど……。

- 形はこういうシンプルな「まる、さんかく、しかく」で、樺細工そのものの自然のデザインが個性として現れているものが欲しい。これがピアスやイヤリングになっていたり、僕なら、ブローチ的なものになってくれたら、ステートメントとして「樺細工のファンです、樺細工のような工芸をいいと思っています」ということを服やかばんに付けて表明できますよね。

- なるほど。私たちのいままでの感覚でいったら「装飾品なら、木地ものよりもたたみものの方が上質ですよ」っていうことが植え付けられているもので……でもそれは、あくまで樺細工を色々お持ちの方へのご提案ですよね。

- そうなんです。たたみものは確かにすごいんですけど、樺細工だということがわからないんです。あと、そういう装飾でいうと、そもそも樺細工の商品って、桜の意匠のものがとても多いですよね?

- 「散らし花」っていうんですけれど、今でも一番人気ではあるんですよね。

- ですよね。だからこそ作られていると思うんですけど、でもあれって和物感が強くなりすぎて、樺細工のナチュラルな良さをなくしてしまっている気がするんです。もしあの桜が、樺細工と言いながら「実は山桜の皮なんです」ということを表現したくてそうしているなら、やっぱりそれは伝わっていないし、樺細工の良さって、そういう意匠で伝えられるものではないと思うんです。それこそ、このメジャーなんかもそうなんですけど、持っていて「それかっこいいですね」って言われたらしめたもんで、そこから一気に樺細工について説明できるわけです。つまり、樺細工のブローチは、コミュニケーションツールになりえる。そう考えるとですね。これはもう冗談みたいな絵なんですが、究極、こんなのがあってもいいのかな、と。

- ふふふ! カバですね!

- 「樺細工って、カバなの?」ってね。こういうブローチを作ってしまえば、コミュニケーションが図れるんじゃないかと思って。そしたら、白樺だとか山桜だとかをもう超越しちゃうじゃないですか。

- おもしろいですね〜。

- こういうものを身に付けるっていうのを樺細工や工芸品の良さを知るスタートラインにしてもらいませんか? まる、さんかく、しかく、カバ(笑)。

- いいですね〜、カバちゃん。ぜひ、進めましょう。

ということで、まさかのカバ細工ブローチの製作が決定しました(笑)。工芸品は使ってこそ意味がある。ならばできるだけ若いうちから使うことにとても意味があると僕は思います。

秋田県民のステータスから工芸品を持つというステートメントの象徴へ。

樺細工のステップが楽しみです。

【藤木伝四郎商店】

〈住所〉秋田県仙北市角館町下新町45番地

〈TEL〉0187-54-1151

〈営業時間〉10:00~17:00

〈定休日〉水曜日(祝日の場合は翌日)

〈HP〉http://fujikidenshiro.co.jp/

【角館樺細工伝承館】

〈住所〉秋田県仙北市角館町表町下丁10-1

〈TEL〉0187-54-1700

〈開館時間〉

12月~3月 9:00~16:30(入場は16:00まで)

4月~11月 8:30~17:00( 入場は16:30まで)

〈休館〉12月28日~1月4日

〈施設の紹介〉http://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/densyo/