おいしさの決め手は “握り” ?

秋田土産の定番「パンプキンパイ」の加工場に行ってきた

みなさん、JA大潟村の「パンプキンパイ」を知っていますか?大潟村産のかぼちゃで作った餡(あん)を、バターたっぷりの生地で包んで焼き上げた手のひらサイズのパイで、「秋田に行ったら必ず買う!」「初めて食べたけど、すごくおいし…

文:成田 美穂 写真:三輪 卓護

2019.07.31

美術系の大学に通っていたわけでも、絵が上手いわけでもない私にとって、「デザイン」は未知の世界。デザイナーという職業に対するイメージも、「おしゃれな服やポスターを作る人」というかなり表面的なものでした。

しかし、なんも大学編集部に入り、初めてプロのデザイナーさんの仕事を間近で見て感じたのは、デザインはいわゆる「ものづくり」とは違うらしい、ということ。

じゃあ、「デザイン」ってなんだろう?

この疑問に、正解も不正解もないかもしれません。でもなぜかとても気になる……よし、ならばデザイナーさんに直接聞いてみよう!

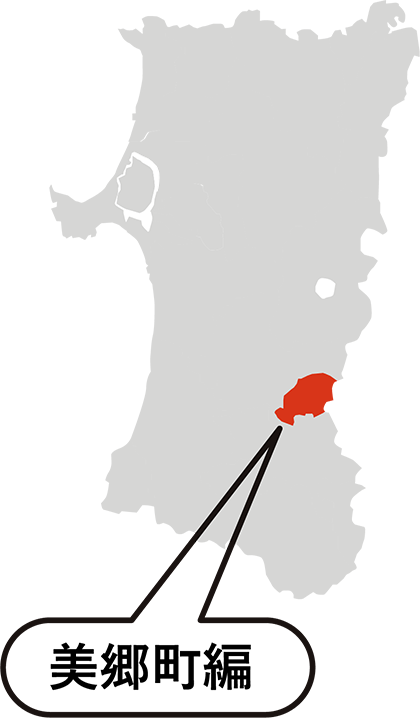

ということで今回、秋田県・美郷町を拠点に活動するデザイナー、澁谷和之さんのデザイン事務所を訪れました。

——うーん……「無駄なものをそぎ落として、見せたい部分をわかりやすく見せる」みたいなことですか?

——そうですね。そのデザインによって、記事で言いたいことがより伝わりやすくなるのがすごいな、と。文字の大きさや色をちょっと調整するだけで、ガラッと印象が変わったりして感動します。

——だから、デザイナーさんは一体どんな視点で物事を見ているのか、すごく気になるんです。

——そもそも、澁谷さんがデザインに興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?

——「手にしてしまった」?

——え!?

——でも、すぐ動けたということは、いずれ秋田に帰ろうという意識があったんですか?

——あ〜。

——すごいポジティブ!

——何でしょう……家の間取りとか、設計図ですか?

——パソコンから離れて畑に立ちながらも、思考はデザインとリンクされてますね。

——魚拓ならぬ、メロン拓(笑)!

——デザインと農業が組み合わさったことで、一つの転機を迎えたのですね。

——デザイナーも現場にいることが必須だった、と。

——私も、記事のタイトルがなかなか決められなかったり、使う写真を選ぶのに何時間も迷う時があるんですけど、そこで「なんとなく」に逃げてしまうと、表に出る前にすぐ見抜かれます。

——その変化は大きいですね。自分に正直になるって、いちばんの強みだと思います。

——素材を用意するところから自分でやる、みたいなことですか?

——結構分厚いですね。ブルーベリー農家、漆作家、ラジオDJ、酒蔵の杜氏に手品師! 教科書に載っている人たちが同じまちに住んでいるって、なかなかないですよね。

——無理に止めることではないというか……出たい人は出ても良いですよね。

——確かに、これを読んでから出て行くのとそうじゃないのとでは、心持ちがだいぶ違いますね。

——これまでの経験から、澁谷さんの中の「デザイン」は絶えず変化していると思うんですが、今はどう感じていますか?

——でも、お客さんの要望に反対する時は相当勇気がいるのではないですか?

秋田に暮らすデザイナーとして、目の前の問題を自分事として捉え、さまざまな要素を整理しながら解決の糸口を探る澁谷さん。

絵心もなくデザインソフトも触れないけれど、このような「デザインの思考」を持って、経験値を積み重ねていくことはできるかもしれない。そんなことを考えながら、取材終わりにいただいたお土産のキュウリをかじっています。

澁谷さんのブログ【泣いた“なまはげ”の天気読み】http://blog.livedoor.jp/akitanamahage/