ちゃぶ台の上の秋田

〜秋田に醸されナイト〜

現在、渋谷ヒカリエにある「d47 MUSEUM」で開催中の「Fermentation Tourism Nippon ~発酵から再発見する日本の旅~」。これは、発酵デザイナー小倉ヒラクさんが日本全国47都道府県を旅して、各…

文:成田美穂 写真:高橋希、矢吹史子

2019.05.15

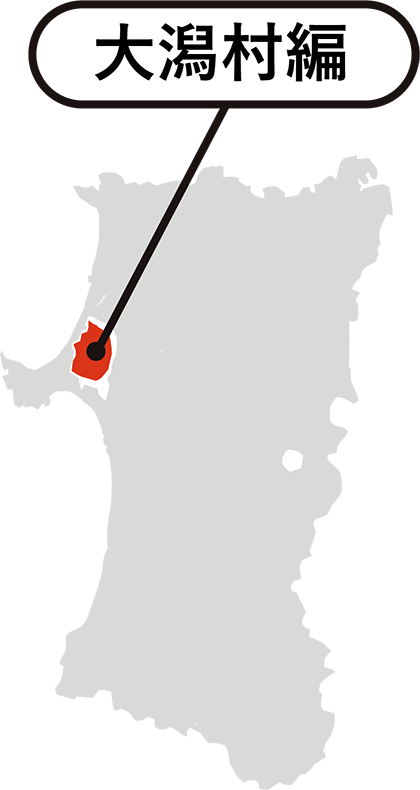

大規模農業が盛んな秋田県・大潟村。大きな湖を干拓して生まれたこの村には、毎年春になると、たくさんの人々が訪れる場所があります。

それは、全長11㎞にわたって村を横断する、桜並木と「菜の花ロード」。

見頃を迎える4月下旬には、ピンクと黄色の鮮やかなコントラストが堪能できることもあり、カメラを片手に足を運ぶ人々でにぎわいます。

しかしこの菜の花たち、毎年自然に花を咲かせているわけではありません。実はその裏側には、日頃から手をかけて大切に管理し、成長を支え続けてきた方々がいるのです。

それがこちら、「大潟村耕心会」(以下、「耕心会」)の皆さんです。主な会員は、農業の第一線を退いた第一世代(60〜70代)の入植者。「田畑の次は心を耕そう」という思いのもと、平成4年に発足されました。

今回、耕心会の皆さんを訪ねてやってきたのは、「菜の花ロード」から車で約8分のところにある「ホテルサンルーラル大潟」横に広がる菜の花畑!

ここは、4月下旬から5月下旬にかけて大潟村で開催されるイベント「桜と菜の花まつり」のメイン会場。まつり期間中は、産直野菜や花苗の販売、村をめぐるバスツアーなどが楽しめる、にぎやかな春の祭典です。

この菜の花畑では毎年、耕心会の皆さんが育てた菜の花の摘み取り体験が行われていると聞き、早速、会長の川村憲孝さんと、景観部長の工藤丈夫さんのお二人にお話を伺いました。

——こちらの菜の花畑は、「菜の花ロード」とはまた違った明るさがありますね! 皆さんは、一年を通して菜の花を育てているんですか?

——へえ〜! どんなものを植えるんですか?

——でも、この広い敷地全体を管理するというのは、かなり大変そうですね。

——まさに、農家さんの知恵。大潟村の菜の花は、皆さんの努力の結晶ですね。

——菜の花を植えることになった経緯は何だったのでしょう?

——あの桜は、大潟村創立20周年(昭和59年)の時に、入植者の皆さんが植えたものだと聞きました。

——自分で自分の首を絞めちゃっているような(笑)。でも、あの風景は一度見たら忘れられないくらい印象的です。桜のパートナーとして、菜の花はぴったりだと思います。

——会員さんはどれくらいいらっしゃるんですか?

——なるほど……実際、大変なんですか?

——あっ、そうなんですね。

——毎年相当なプレッシャーが……。

——私たちも、菜の花の摘み取り体験やってみたいです!

——皆さんの努力があってこその景色なんだと知ることができて、本当に良かったです。いままで何も知らずに、ただただ「きれいだな」って眺めていただけでした。

厳しい冬を乗り越え、待ちに待った春が来た時に咲く黄色い菜の花。

いまや、大潟村の春の代名詞となった風景を支える「大潟村耕心会」の皆さんは、まさに縁の下の力持ちでした。来年もまた、立派な花が咲きますように!

【菜の花ロード】

〈住所〉南秋田郡大潟村東野

〈交通アクセス〉JR八郎潟駅から車で約15分

〈例年の見頃〉4月下旬〜5月下旬

〈TEL〉0185-45-3653(大潟村産業建設課)

【ホテルサンルーラル大潟】

〈住所〉南秋田郡大潟村字北1-3

〈TEL〉0185-45-3311