「山菜採り用リュック」マルサンカバン店

春の到来とともに、秋田の人々が心待ちにしているのが「山菜採り」。山選びに始まり、採り方や食べ方など、それぞれに大いなるこだわりがあるなか、見逃すことができないのが、その道具。こだわりのアイテムがさまざまあるなかで、オリジ…

編集・文:矢吹史子 写真:高橋希

2019.10.02

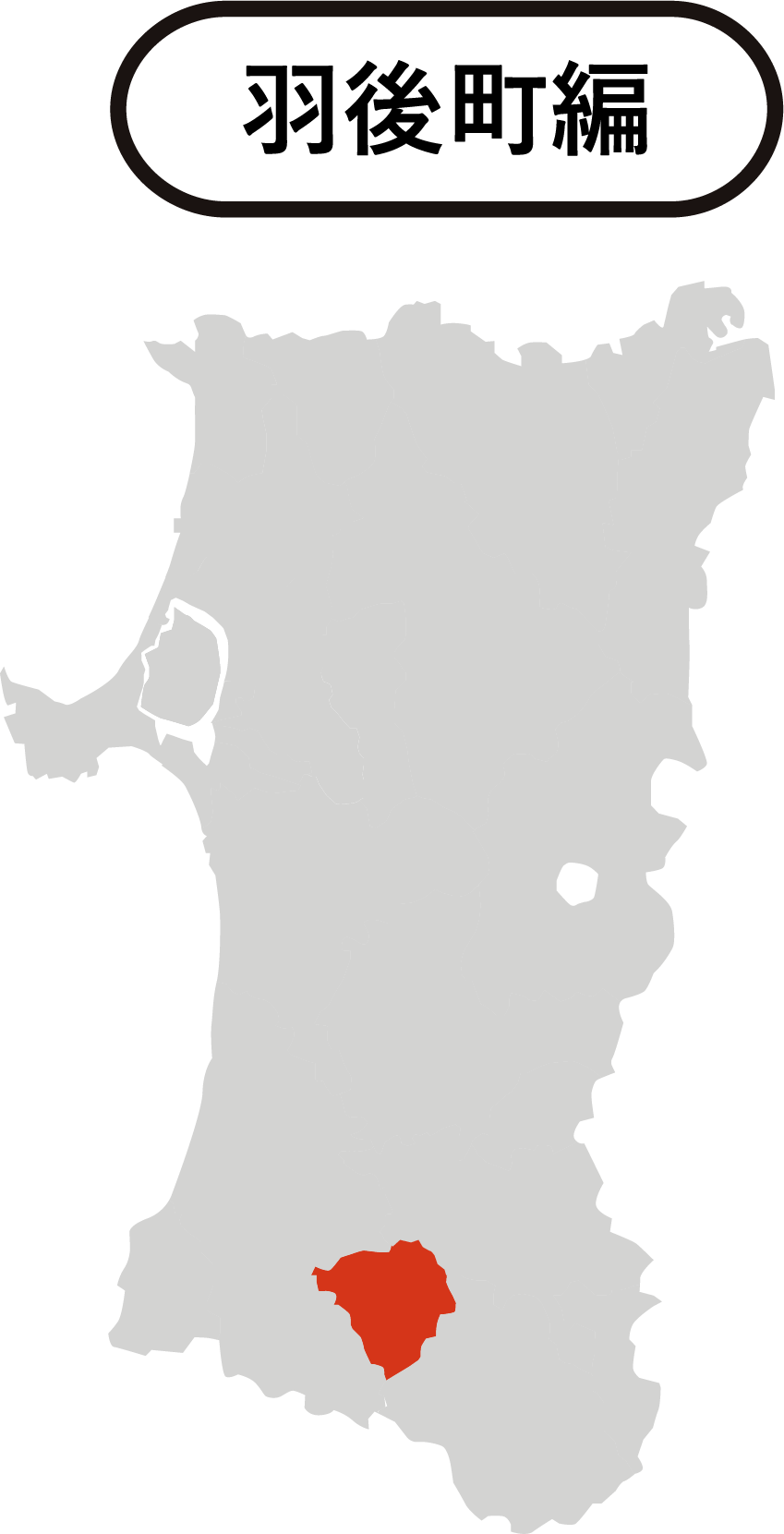

羽後町といえば、日本三代盆踊りの「西馬音内の盆踊り」で知られる町ですが、私は、この町で一つやってみたいことがありました。

それは「そばの食べ比べ」。羽後町は、「西馬音内そば」とも呼ばれる冷やかけそばが有名で、町にはいくつものそば屋が点在しています。

「同じ冷やかけでも、どんな違いがあるんだろう?」試してはみたいものの、なかなかご縁のない店も……。そんななか、1枚のポスターを発見。

「びゃっこ冷やかけめぐり」と書いてあります。「びゃっこ」とは、秋田弁で「ちょっと、少し」の意味。

1000円のチケットを購入すれば、羽後町にある6軒のそば屋で、小さなサイズのそばを3杯分食べられるというもの。(一人で使っても、複数名でもOK。購入から約3ヵ月間利用可。)これは羽後町観光物産協会が発行しているもので、各そば屋や道の駅などでチケットを購入することができます。

食べ比べをしたい私にはもってこいのシステム! ということで、2枚購入して、チケットが使える6軒すべてを回ってみることに。

最初にやってきたのが「小太郎そばや」。1枚目の「びゃっこ」チケットを使って、運ばれてきたのがこちら。普通盛りの3分の2程度の量でしょうか。早速いただきます!

口に含んで第一声、「麺が!!!」と叫んでしまうほど、しっかりとした弾力! 噛んでも噛んでも跳ね返ってくるような力強さ! これは一度食べたら忘れられません。

そしてこの店、見渡してみるとお客さんに共通することが……。みなさん、そばと一緒にラーメンを注文しているんです。お隣を覗いてみると、とてもシンプルな中華そばが。美味しそう……でも、麺類と麺類を一緒に食べるなんて不思議です。これが小太郎流?

帰り際に店主に聞くと、「うちは噛みごたえのあるそばが一番のウリ。ラーメンも人気だけど、本当はそばをたくさん食べてもらいんですよ!」とのこと。次はラーメンと一緒にいただこうと思います!

〈小太郎そばや〉

住所:羽後町西馬音内字裏町31

定休日:日曜日・祝日

TEL:0183-62-0766

続いてやってきのが「松屋」。まるで誰かの家にお邪魔したような、アットホームな雰囲気。

早速、「びゃっこ」のチケットを渡し。やってきたのがこちら。

今度の第一声は「……つゆが!」。あごとにぼしを使用した独特な深みのある出汁にしっかりした甘みも相まって、ものすごいインパクト。麺には、つなぎに布海苔を使っているそうで、みずみずしくてのどごしもなめらか。お店の雰囲気も含めて、とても個性的です。

〈松屋〉

住所:羽後町西馬音内字中野11-1

定休日:日曜日

TEL:0183-62-0628

続いてやってきたのが「そば屋彦三」。

こちらも松屋に続き、まるで自宅のような佇まい。仏壇やご先祖さまの写真とともに、そばをいただきます。

「うちは、そば粉は自家製の羽後町産。まずは、だまってしばらく噛んでみでけれ。そば粉の甘み、出でくるべ? これが羽後町の大地の恵みそのものさ。」

と、店主がおっしゃるとおり、噛むほどにそばの香りが豊かに広がります。

さらに、この店で大人気なのがこちら。

春菊、そばの実、エビの、サックサクのかき揚げが、フタのように乗った「かき揚げそば」。春菊ならではの苦みがなく、爽やかで美味しい! 羽後町の豊かさがいっぱいに詰まったそばです。

〈そば屋 彦三〉

住所:羽後町西馬音内字中町51

定休日:水曜日

TEL:0183-62-1520

続いて「そば処 信太そばや」へ。こちらは、そば以外のメニューもずらり。

せっかくなので、びゃっこそばに、「半カレー」を追加注文。

こちらも自家製麺の店。麺もつゆもクセがなくて食べやすい。「びゃっこ」だから、ほかのメニューも無理なく試せるのもいい。カレーは家庭的でほっとるする味でした。

〈そば処 信太そばや〉

住所:羽後町貝沢字雀田29-7

定休日:月曜日

TEL:0183-62-3311

続いてやってきたのは、道の駅うご「端縫いの郷」。このなかの「端縫いダイニング」は、セルフ式のそば屋。

そばの注文とは別に、天ぷらや日替わり小鉢をセルフで注文できる。小鉢は、道の駅内の産直でも販売している旬の野菜を使用しているとのこと。

びゃっこそばとえび天、さらにこの日の小鉢、ごま和えとなすの南蛮炒めをセレクト。

西馬音内そばの元祖「弥助そば」直伝製法というこちらのそばは、麺に布海苔が使われており、つるっとしつつもしっかりコシがある。気軽に立ち寄れるのに、本場の味がしっかり味わえるのが魅力的!

〈端縫いダイニング〉

住所:羽後町西馬音内字中野200

定休日:年中無休

TEL:0183-56-6128

最後にやってきたのが、西馬音内そばの元祖と言われる「弥助そば」。こちらは、手打ちそばのメニューはすべて冷やかけというこだわり。

麺もつゆもとてもバランスがいい。さすがの風格を感じます。

冷やかけと天ぷらのセットは、このボリュームで1000円! 地物の野菜の天ぷらは野菜のみずみずしさが活かされていて美味。

この弥助そばは文政元年(1818年)からの、約200年の歴史があるといわれています。そして、今回巡った「小太郎」「彦三」「信太そば」「端縫いダイニング」は弥助そばの系譜の店とのこと。

ここであらためて、弥助そばの6代目店主の金昇一郎さんに、西馬音内そばの歴史を伺います。

——産地がどこと限らず、うちのそばはこれだ! というものを選んで作られているんですね。

——でも、「冷やかけ」というのはどこからきているんでしょう?

——想像すると面白い! 繫がってきますね。

〈弥助そばや〉

住所:羽後町西馬音内字本町90

定休日:不定休

TEL:0183-62-0669