原動力は、親への思い? 農家民宿「阿専」へ。

「この民宿をやるために、会社を辞めて、家族とも離れて、単身、羽後町(うごまち)に暮らしているんです。」 そう話すのは、羽後町の農家民宿「阿専(あせん)」を営む阿部英之さん。そこまでするなんて、よほど民宿への憧れが強いのか…

編集・文:矢吹史子 写真:高橋希

2019.10.16

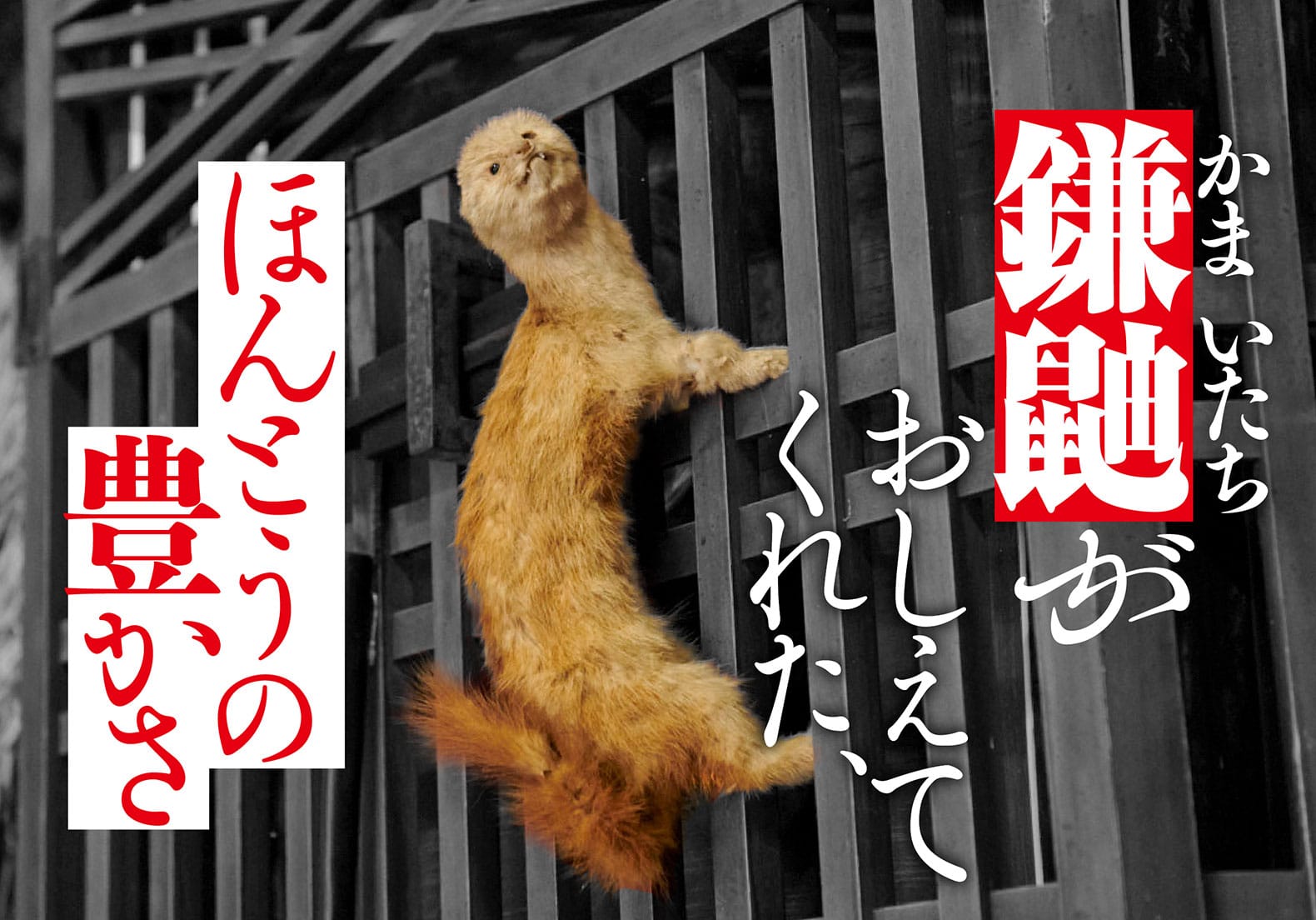

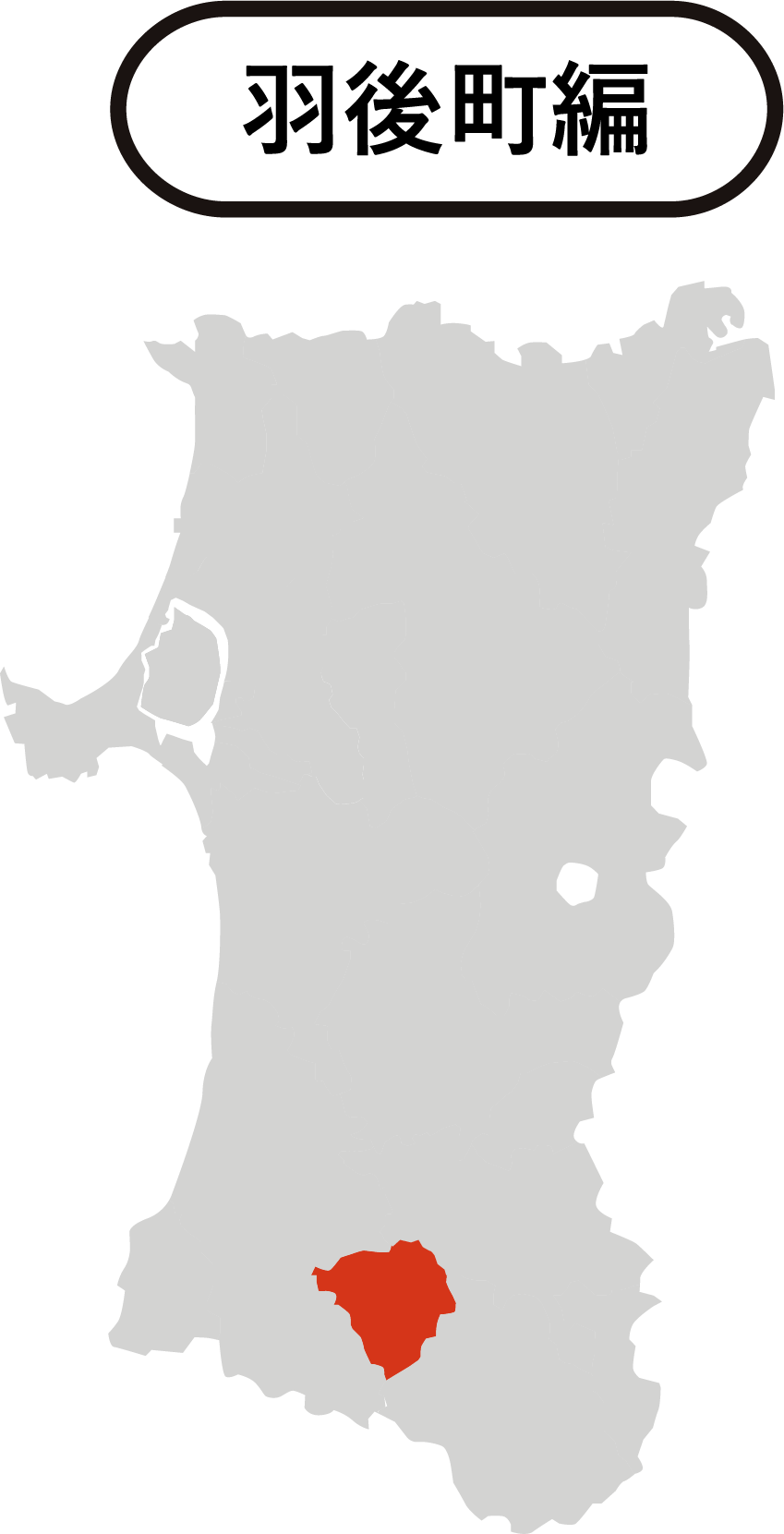

『鎌鼬』という写真集があります。これは、舞踏家の土方巽と写真家の細江英公が、昭和40年、羽後町田代を訪ね、撮影したもの。この写真集をきっかけに、平成28年には「鎌鼬美術館」も誕生し、田代はいま、舞踏のメッカとして、世界中から観光客が訪れる場となりつつあります。

土方氏と細江氏は、なぜこの町にやってきたのか? この写真集によって、町にどんな変化が起こったのか? 美術館の館長を務める、菅原弘助さんにお話を伺います。

——そもそも、舞踏とは、どんなものなんでしょうか?

——土方と田代の繫がりというのは?

——町の人たちというのは、突然やってきた土方たちにどんな印象を持ったんでしょう?

——土方のルーツ、舞踏のルーツとして、聖地のようになってきているんですね。

——そういうなかで、町の人たちの変化というのもあるのでしょうか?

——この先の展望などはあるものですか?

——舞踏やこの場所を軸にして、他への広がりが出てくる、と。

——菅原さんご自身は、この美術館ができてからどんな変化がありましたか?

【鎌鼬美術館】

〈住所〉秋田県雄勝郡羽後町田代梺67-3

〈TEL〉0183-62-4623(鎌鼬の会事務局)

〈開館時間〉10:00~16:00(受付最終)、最終閉館16:30

※土・日曜、祝日のみ開館

※11月後半~4月まで冬季休業あり。

〈入館料〉300円(高校生以下無料)

※団体割引 270円(10名以上の団体様)

※5名以上の団体様は事前にご連絡頂ければ休館日でも対応可能。