大曲駅前のパーラー喫茶が最高です。

思わず笑みがこぼれるクリームソーダってありますよね。大曲駅前の喫茶店「プルメリア」はそんなクリームソーダにかぎらず、喫茶メニューがとても充実。秋田ではあまり見かけない、モーニングサービスのある喫茶店でもあります。

編集・文:矢吹史子 写真:船橋陽馬

2019.02.13

みなさんは最近、佃煮って食べていますか?

あの、茶色い、ごはんのおともの、佃煮です。

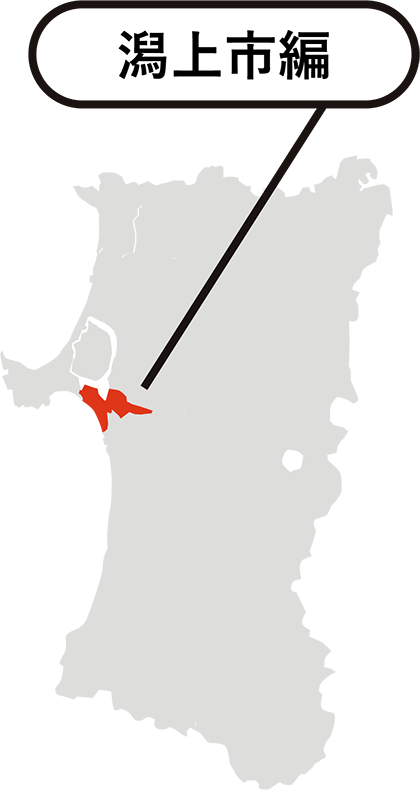

潟上市を巡っていると、「佃煮」の看板をよく見かけます。それもそのはず、秋田県は魚介の佃煮の消費量が全国でもトップクラス、なかでも潟上市は秋田県随一の佃煮の生産地なんです。

今回は、そんな佃煮のお話。読み終わるころには、みなさんのなかの佃煮のイメージが少しだけ変わるかもしれません。

訪ねたのは、昭和7年創業の佃煮店、佐藤食品株式会社。代表の佐藤賢一さんに案内していただきます。

まずは、工場内を見学。甘さと魚の香ばしさが混ざったいい香りが漂うなか、扉を開けると、そこここで、もくもくと湯気が立ちこめています。

——目立った機械がないようなんですが、もしかして、すべて手作りなんでしょうか?

事務所に場所を移して、さらにお話を伺います。

——今、佃煮屋さんはどのくらいあるんですか?

——そこまで減ってしまったのには、八郎潟の干拓も関係があるのでしょうか?

——そういったなかで、ワカサギ自体は今、どういう状況なんでしょう?

——人間が自然の方に合わせていくべきところもありますね。ワカサギの収獲は、主にいつごろなんですか?

——ということは、一年で作れる量が決まっているんですね。

——すると、需要が増えてしまって応えられない可能性もある?

——となると、需要と供給のバランスがポイントになりますね。佃煮の需要はどういう状況なんでしょうか?

——消費量が減る=窮地に立たされている、というわけではないのがすごいですね。

——減っていくことに抗うのではなく、求めている人たちを確実に満足させることで、次に繫げているんですね。

ワカサギの量には限りがあるなか、ここからさらに需要を伸ばしていくとなると、違う原材料でバリエーションを増やしていくことが大事になってきそうですね。

——この「佃煮あそび」という商品もおもしろいですね。

——たしかに、佃煮って、一度に大量にいただくことが多いので、そのまま冷蔵庫に眠っていて次に取り出すのはいつになるか……みたいなことが多いんですよね。

——「佃煮=ごはんのおとも」というイメージですが、食べるシーンも変わってきているんでしょうか?

——ちなみに、佐藤さんはどういう食べ方をされていますか?

——わ〜やってみたい!

——正直、佃煮って、渋い食べ物という印象が強かったんですが、なんだか楽しくなってきました!

——そういうなかで、変えられない部分というのもあるのでは?

【佐藤食品株式会社】

〈住所〉秋田県潟上市昭和大久保字片田千刈田26番地

〈TEL〉018-877-2054

〈HP〉 https://www.satousyokuhin.co.jp/