秋田八丈がくれた「贅沢」。

あわい色調の格子柄。モダンで、英国のチェック柄にも通じる品格を感じさせるこちら、じつは、秋田に200年以上続く「秋田八丈(はちじょう)」という絹織物なんです。

椅子の向こうに見る景色

椅子の向こうに見る景色 あふれんばかりの、冷めることなき愛。

あふれんばかりの、冷めることなき愛。 精巧精緻・愛嬌満載

精巧精緻・愛嬌満載 不妊治療の未来を変えるために

不妊治療の未来を変えるために 「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン!

「TO〜」あなたは何を描く? ビール、料理、建築の「TO〜MART」オープン! なくてもいいもの?

あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。

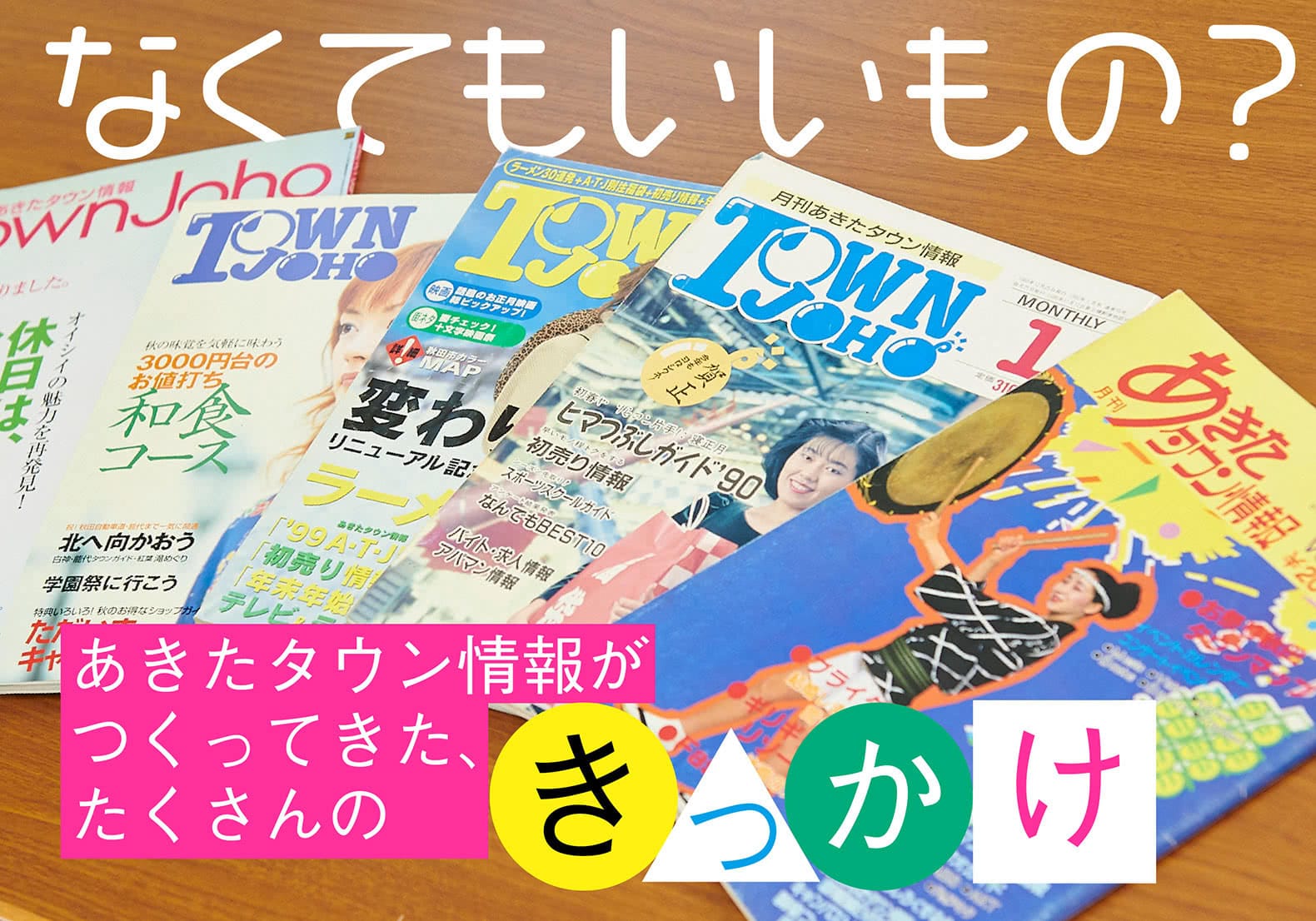

なくてもいいもの?

あきたタウン情報がつくってきた、たくさんの「きっかけ」。 見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。

見えない物語を魅せる。アウトクロップ・スタジオ、始動。 アニメの現場改革を、秋田から。

アニメの現場改革を、秋田から。 あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。

あなたを死なせない。「秋田モデル」が守るいのち。 誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。

誰かの「こうしたい」に寄り添って。あくび建築事務所。 甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。

甘酒が咲かす、糀のチカラ。あまざけらぼ。 ブレンド米という知られざる世界への誘い。

ブレンド米という知られざる世界への誘い。 いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。

いつでも竿燈を楽しむひとつの方法。 もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。

もっきり天国、土崎で100年以上続く酒屋を教わりました。 大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。

大森山動物園のいいとこをいくつもあげていきます。 まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。

まさにノーミュージックノーライフ。 ホソレコで音楽再発見。 コーヒー&カセットのマイペース。

コーヒー&カセットのマイペース。編集・文:矢吹史子 写真:高橋希

2021.03.31

「あきたタウン情報」。秋田県民ならば、誰もが一度はそのページをめくったことがあると言っても過言ではないほどの、秋田を代表する月刊情報誌です。

創刊は1985年。毎号2万5000部を発行し、長きにわたり、秋田の食、店、人などの情報を幅広く伝えてきています。

このたび、現編集長である和賀美輝子さんにお話を伺い、和賀さんご自身の編集者としての考えや、紙媒体のメディアを通して見てきた秋田の変化などを伺いました。

——和賀さんは、もともと、雑誌を作る仕事に興味があったんですか?

——現在、編集スタッフは何人いらっしゃるんですか?

——そんなに少人数でこの量を?! ちょっと想像がつかない……月刊誌の編集というのは、実際、どんな業務があるのでしょうか?

——ひゃ〜、めまぐるしい……。頭の中がパズルみたいになっているんでしょうね。

——そのくらい、突っ走ってきた。

——毎号の特集を考えるのも大変そうですね。

——たくさん持っている情報に、どういう串の刺し方をするか、というところが大事なんですね。特集自体にも、秋田の変化を感じるところがあります。私の実感としては、10年前はパン屋やカレーのお店って、あまりなかったんですよね。それが今では特集ができるほどになっている。

——関わってこられた18年、紙媒体からインターネットへどんどん変化していった時期ですよね。紙媒体の意味を考えるような時期もあったのでは?

——紙のコンテンツの良さはどういうところにあると思いますか?

——「一覧性」というのは?

——能動的に情報を得ようとするならウェブのほうが早いけれど、偶発的な出会いは雑誌ならではの魅力ですよね。

——銀行や美容室などにもよく置かれているので、なんとなく手にとって見たのをきっかけに、新しい情報を知ることがよくあります。

——メディアをやっている側からすると、みなさんからの反響というのが、本当にモチベーションになりますよね。

——続けていくなかでの苦労もあるのでは?

——どんなことが悔しかったんでしょう?

——どうやって乗り越えたんですか?

——負けず嫌いな性格でもある?

——編集長として7年やられているということは、そろそろ次に繋いでいくところもお考えなのでは?

——次の世代に向けた、編集の極意というのは何かありますか?

——18年携わってこられて、秋田自体が変わってきていると感じるところはありますか?

—— それでも、18年間の情報の蓄積を考えると、和賀さんは、秋田の生き字引きと言ってもいいほどでは?

——情報を伝えた、その先がどうなっていくことをイメージされていますか?

【あきたタウン情報】

毎月25日発行

〈住所〉秋田市山王新町1−29

〈TEL〉018-838-1225

〈HP〉https://akita-townjoho.jp/